Dies ist der zweite Teil einer mehrteiligen Serie von Jan Müller zur aktuellen Imperialismusdebatte in der kommunistischen Bewegung. Sie beinhaltet folgendene Teile:

1. Einleitung & Marxsche Methode

2. Klassischer Imperialismus (1895 – 1945)

3. Der Spätkapitalismus (1945 – 1989)

4. Die expansive Phase des neoliberalen Kapitalismus (1989 – 2007)

5. Der Neoliberalismus in der Krise (seit 2007)

6. Chinas Aufstieg und der Abstieg des Westens (bis 2020)

7. Eine vierte imperialistische Epoche?

7.2 Die Klima-Hysterie von 2019 als Vorspiel

7.3 Die Corona-Hysterie von 2020 bis 2022

7.4 Der Dritte Weltkrieg

7.4.1 Der Ukrainische Kriegsschauplatz 2022

7.4.2 Der Wirtschaftskrieg gegen Russland

7.4.3 Der Wirtschaftskrieg der USA gegen Deutschland und Europa

7.4.4. Klimalockdown und Great Reset

7.4.5. Faschismus in der Ukraine, Demokratieabbau im Westen

7.4.6. Umbruch in der Weltwirtschaft

7.4.7. Die Eskalation des Krieges

8. Exkurse zur aktuellen Imperialismusdebatte

9. Perspektiven des Sozialismus auf der Erde

Die Serie kann als Broschüre im PDF- und Epubformat frei heruntergeladen werden.

2. Klassischer Imperialismus (1895 – 1945)

Der Hauptantrieb für Wirtschaftswachstum im Kapitalismus ist die fieberhafte Suche der Kapitalisten nach Surplusprofit, also nach Profiten deutlich über der durchschnittlichen Profitrate. In der Periode des Kapitalismus der Freien Konkurrenz (1789 – 1895) lagen die Hauptquellen des Surplusprofits innerhalb der sich jetzt industrialisierenden Ländern Europas. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts gab es überhaupt noch keine kapitalistische Großindustrie in der Welt. Der Wert einer Ware wurde zunächst durch die weitaus höhere benötigte Arbeitszeit bei ihrer handwerklichen Herstellung bestimmt. Die wenigen Kapitalisten, die zum Beispiel Stoffe mit mechanischen, dampfgetriebenen Webstühlen erzeugen ließen, hatten weitaus geringere Kosten und konnten beträchtliche Surplusprofite erzielen. Diese Surplusprofite wurden also zu Beginn des kapitalistischen Zeitalters vor allem in Abteilung II, der Produktion von Konsumgütern erzielt, bei einer zunächst noch handwerklichen Produktion der Produktionsmittel.

Die langsame Zersetzung des Handwerks – zum Beispiel der Weber – und die Einhegungen in der Landwirtschaft setzten große Menschenmassen frei; weitaus mehr, als in der Industrie Beschäftigung fanden. Die industrielle Reservearmee war also sehr groß. Dies bewirkte niedrige und bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts weiter fallende Löhne. Der Mehrwertrate war entsprechend hoch.

Mit der Verallgemeinerung der großen Industrie in Westeuropa ab 1850 verschwanden diese Surplusprofite langsam. Der Warenwert wurde zunehmend durch industriell hergestellte Produkte bestimmt und ging zurück. Damit sanken auch die Profite. Die industrielle Reservearmee wuchs nicht mehr oder nur noch langsam, da die schmutzige Arbeit der Zersetzung des Handwerks und der Landwirtschaft in den am höchsten entwickelten kapitalistischen Ländern Großbritannien, Frankreich und Belgien zu einem großen Teil erledigt war. Inzwischen wurde auch die Arbeiterbewegung zu einer realen Macht und wirkte in die gleiche Richtung.

Neue Erfindungen wie Winderhitzer, das Bessemer- und Thomas-Verfahren sowie der Siemens-Martin-Ofen ermöglichten erst jetzt eine großindustrielle Rohstoffproduktion in Abteilung I, also der Produktion von Produktionsgütern mit einer entsprechend steigenden Mindestkapitalmenge. Die organische Zusammensetzung des Kapitals nahm bedeutend zu, insbesondere in Abteilung I. Dies führte dazu, dass sich die organische Zusammensetzung in der Abteilung I langsam derjenigen in Abteilung II anzunähern begann, um sie dann rasch zu übertreffen. Es begann ein den Ausgleich der Profitraten begleitender Mehrwerttransfer von Abteilung II nach Abteilung I. Allerdings konnte die erheblich gewachsene Produktionskapazität der Abteilung I in den 70er und 80er Jahren des 19. Jahrhunderts nicht mehr vollständig ausgelastet werden. Ein bedeutender Teil des durch Abteilung I realisierten und des in Abteilung II erzeugten und in Abteilung I angeeigneten Mehrwertes lag brach.

Zugleich stiegen in dieser Zeit die Rohstoffpreise. Denn mit der steigenden Produktivität der Arbeit nimmt der Ausstoß der Warenmenge, die durch ein bestimmtes Quantum an Arbeitskraft und Maschinen erzeugt werden kann, ständig zu. Das führt zu einem Sinken der Anteil des konstanten fixen Kapitals (Maschinen) und des variablen Kapitals (Löhne) am Warenwert. Demnach steigt der Anteil des konstanten zirkulierenden Kapitals, also der Rohstoffe. Das führte in den letzten Jahrzehnten des Kapitalismus der freien Konkurrenz zu einem relativen, später auch absoluten Anstieg der Rohstoffpreise. Diese Tendenz wurde durch die Tatsache verschärft, dass die Rohstoffe in vielen Ländern mit vorkapitalistischen Produktionsweisen wie Sklaverei oder Leibeigenschaft erzeugt wurden. Alle diese Faktoren bewirkten in den 70er und 80er Jahren des 19. Jahrhunderts einen langfristigen Rückgang der Profitrate.1

Das Kapital reagierte auf verschiedene Weise auf diese Krisenerscheinungen. Zusammengenommen führten sie zum Ende des Kapitalismus der freien Konkurrenz und zum Aufkommen des Imperialismus, der sich in den wichtigsten Industrieländern um 1895 durchgesetzt hatte.

Lenin beschreibt in seinem Werk Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus folgende zentrale Merkmale des Imperialismus:

Monopole, Kartelle und Preisabsprachen entstanden in vielen Branchen, besonders im Bergbau, der Eisen- und Stahlindustrie seit den krisenhaften 70er Jahren des 19. Jahrhunderts. Zunächst waren sie noch die Ausnahme, aber spätestens seit dem Jahr 1900 beherrschten sie das Wirtschaftsleben. Zunächst dominierten Absprachen zwischen unabhängigen Betrieben, später wurden diese Betriebe häufiger in Konzernen oder Trusts zusammengefasst. Mit dem Monopol kam der Preis- und Qualitätswettbewerb in den entsprechenden Branchen zum Erliegen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es auch schon internationale Monopole, zum Beispiel das Elektromonopol von 1907, wo die ganze Welt zwischen der deutschen AEG und der amerikanischen General Electric aufgeteilt wurde. Diese internationalen Monopole waren aber noch unbeständig und brachen häufig zusammen. Freilich nur, um nach einigen Jahren neu gebildet zu werden.2

Das Bankkapital und das Industriekapital wuchsen zum Finanzkapital zusammen. Auch im Bankbereich kam es zu einer massiven Konzentration und Zentralisation des Kapitals. Um die Jahrhundertwende gab es in Deutschland nur noch sechs große Geschäftsbanken, die auch stark untereinander verflochten waren. Diese Geschäftsbanken wiederum kontrollierten die Aktienmehrheit der großen Kapitalgesellschaften, in deren Aufsichtsräten ihre Direktoren regelmäßig vertreten waren. Es entstanden große, eng miteinander verflochtene Monopolkomplexe, die aus hunderten Betrieben bestehen konnten. Zu den großen deutschen Geschäftsbanken gehörten bereits damals die Deutsche Bank, die Dresdner Bank und die Commerzbank.3 Andere damals bedeutende Banken wie die Disconto-Gesellschaft und die Darmstädter Bank sind inzwischen in den »großen drei« aufgegangen.

Für den Kapitalismus der freien Konkurrenz war der Export von Waren kennzeichnend. Ein wichtiges Merkmal des Imperialismus war der Kapitalexport. Denn an der Schwelle des 20. Jahrhunderts entstand ein großer Kapitalüberschuss in den fortgeschrittenen kapitalistischen Ländern. Diese konnten im Inland nicht mehr profitabel investiert werden, sondern wurden in die unterentwickelten Länder ausgeführt.

Kapital wurde dort vor allem in der Rohstoffproduktion und in Transportwegen wie Eisenbahnen und Häfen angelegt. Allerdings bestand in diesen Ländern aufgrund der sehr großen Menge an billiger Arbeitskraft kaum ein Anreiz für eine bedeutende Verwendung von Maschinen. In der Rohstoffproduktion entstand im Wesentlichen ein vorindustrieller, ein Manufakturkapitalismus. In anderen Bereichen war der Mechanisierungsgrad höher, aber auch hier lag der Schwerpunkt auf der Produktion des absoluten Mehrwertes. Diese Entwicklung sorgte für eine erhebliche Verbilligung und Beschleunigung des Rohstoffexports und trug so zu einer Senkung der organischen Zusammensetzung des Weltkapitals bei.4

Im Zeitalter des Imperialismus war eine eigenständige Entwicklung des Kapitalismus in den Kolonien und Halbkolonien praktisch nicht mehr möglich, denn die Wirtschaftsstruktur dieser Länder wurde durch das Kapital komplementär zu den Bedürfnissen der kapitalistischen Produktion in den Metropolen gestaltet. Investitionen gingen direkt von den Metropolen aus und wurden nur in solchen Bereichen getätigt, die den Interessen der imperialistischen Bourgeoisie entsprechen. Eine Entstehung von einheimischen verarbeitenden Industrien wurde häufig sogar direkt unterbunden.5

Surplusprofite wurden jetzt durch die Kapitalisten aufgrund von folgenden Faktoren erzielt:

- In den weniger entwickelten Ländern war die organische Zusammensetzung des Kapitals niedriger, demnach die Profitrate höher als im Westen.

- In diesen Ländern war auch die Mehrwertrate höher, da aufgrund der wachsenden industriellen Reservearmee der Preis der Ware Arbeitskraft tief unter ihren Wert sank, aber auch ihr Wert war bedeutend niedriger als in den schon industrialisierten Ländern.

- Die Konzentration der Kapitalausfuhr auf rohstoffproduzierende Bereiche sicherte den hier angelegten Kapitalien aufgrund der hohen Rohstoffpreise bedeutende Surplusprofite. Später trug sie zu einer Senkung der organischen Zusammensetzung des Kapitals in den Metropolen bei.

- Die massive Kapitalausfuhr verringerte das brachliegende Kapital in den Metropolen und führte aus diesem Grund auch dort zu einer Erhöhung der Profitrate.6

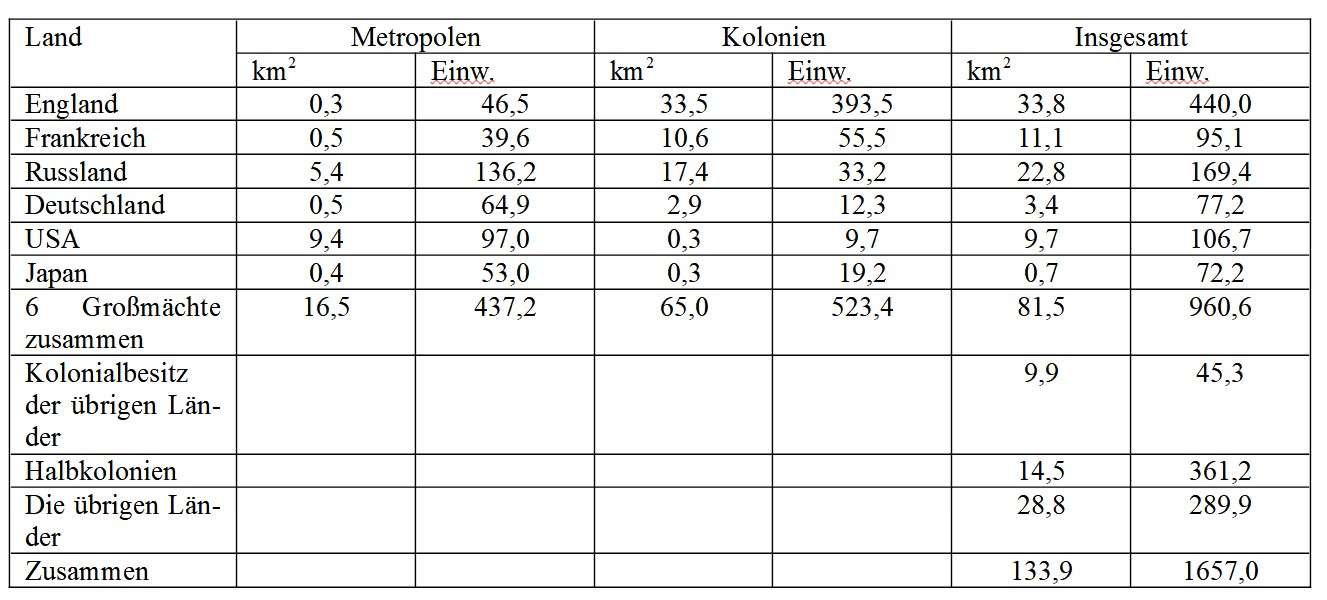

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts war die Aufteilung der Welt unter die sechs Großmächte England, Frankreich, Deutschland, Russland, Vereinigte Staaten und Japan weitgehend beendet. Den Stand von 1914 zeigt folgende von Lenin gebrachte Tabelle:

Tabelle 3.1. Aufteilung der Welt nach Lenin. Quadratkilometer und Einwohner in Millionen7

Halbkolonien waren Länder mit archaischer Sozialstruktur wie das Osmanische Reich, China, Persien und Äthiopien. Sie waren zwar formal unabhängig, aber konnten der wirtschaftlichen und politischen Penetration durch die Großmächte nichts entgegen setzen.

Als übrige Länder sind neben den kleineren europäischen Staaten wie Belgien oder der Schweiz vor allem die lateinamerikanischen Staaten anzusprechen. Letztere waren noch mehr oder weniger durch den Feudalismus in der Landwirtschaft geprägt.

Großbritannien war die führende Industriemacht des 19. Jahrhunderts. Hier hatte sich der Kapitalismus am frühesten und radikalsten durchgesetzt und zwar bereits um 1790. Noch 1870 hatte das Land einen Anteil von 32 Prozent an der Weltindustrieproduktion, vor den USA mit 23 Prozent, Frankreich mit 10 Prozent und Deutschland mit 13 Prozent. Großbritannien war 1870 mit einem Anteil am Welthandel von 22 Prozent ebenfalls die wichtigste Welthandelsmacht vor Frankreich mit 10 Prozent und Deutschland mit 13 Prozent. Der US-Anteil betrug nur 12 Prozent.

England konnte sich den Löwenanteil an kolonialen Eroberungen sichern, während bereits Frankreich deutlich zurückfiel und Deutschland weitgehend leer ausging.

In den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts änderte sich die Rangordnung der Industrieländer beträchtlich. Neue Großmächte stiegen auf, vor allem Deutschland, die Vereinigten Staaten und Japan. Die alten Großmächte Frankreich und Großbritannien, die den Kapitalismus der freien Konkurrenz noch dominierten, erlebten einen relativen Bedeutungsrückgang. Österreich-Ungarn galt noch im 19. Jahrhundert als Großmacht, war aber im frühen 20. Jahrhundert auf den Status einer Mittelmacht herabgesunken.

Im Jahr 1914 hatten die oben genannten Staaten einen Anteil an der Weltindustrieproduktion wie folgt: Großbritannien: 14 Prozent, Frankreich 6 Prozent, Deutschland 16 Prozent, USA 36 Prozent. Eine ähnliche Entwicklung zeigt der Welthandel: Großbritannien 15 Prozent, Frankreich 8 Prozent, Deutschland 13 Prozent und USA 11 Prozent.

Die deutsche Industrieproduktion hatte also vor 1914 diejenige Großbritanniens überholt und wuchs weiterhin stürmisch. Im Welthandel nahm Deutschland nur wenig hinter Großbritannien den zweiten Platz ein.8

Zwischen 1882 und 1907 verdoppelte sich in Deutschland die Anzahl der Industriearbeiter von knapp 6 auf 11 Millionen bei einer leicht zurückgehenden Zahl der Industriebetriebe. Besonders schnell war die Anzahl der Großbetriebe9 gewachsen; dort waren bereits 47 Prozent aller Arbeiter tätig.10 Es entstanden zahlreiche neue Großstädte und Industriereviere wie das Ruhrgebiet. Unter der Arbeiterklasse herrschte dort allerdings ein unbeschreibliches Wohnungselend.

Stürmisch entwickelten sich in Deutschland die damals neue Elektroindustrie und die Chemieindustrie. In diesen Bereichen war die Monopolisierung besonders stark: Die Elektroindustrie wurde von der AEG, Siemens & Halske und von Bosch dominiert, die Chemieindustrie von den Farbwerken Hoechst, der BASF, Bayer und Agfa.

Hintergrund des starken Anwachsens der Produktivkräfte war die zweite industrielle Revolution, die in den neuen Industriestaaten wie Deutschland besonders schnelle Fortschritte machte. Sie basierte auf folgenden technischen Entwicklungen:

- Die Entwicklung der chemischen Großsynthese, die die Chemieproduktion auf eine neue technische Stufe hob.

- Die fortschreitende Nutzbarmachung der elektrischen Energie nach Lösung des technischen Problems der Stromverteilung und ‑übertragung in den 90er Jahren. Dadurch wurde die Bereitstellung von Energie an jedem Ort und in jeder gewünschten Menge ermöglicht und die Erfindung einer Fülle neuer elektrotechnischer Arbeits- und Kontrollapparate vorangetrieben.

- Die Vervollkommnung des Verbrennungsmotors ermöglichte die Entwicklung des Automobils, des Traktors und des Flugzeugs. Sie ergänzten die relativ starren und begrenzten Wirkungsmöglichkeiten der Dampfmaschine durch kleinere, beweglichere Krafteinheiten, die fast überall eingesetzt werden konnten.

- Es kam auch zu einer Revolution in der Nachrichten- und Kommunikationstechnik (drahtlose Telegrafie, Telefon, Film).

- Die Fortschritte im Maschinenbau führten zur Entwicklung einer Vielzahl neuer, starkspezialisierter Arbeitsmaschinen, die Werkstücke von hoher Präzision herstellen konnten.

- Die Erhöhung der Bodenfruchtbarkeit durch Kunstdünger, landwirtschaftliche Maschinen und wissenschaftlich begründeter Fruchtfolge steigerte die jährlichen durchschnittlichen Hektarerträge stark.11

Einzelne Monopole und der Staat richteten Forschungsgesellschaften ein, sowohl um in den neuesten Forschungszweigen Grundlagenforschung zu betreiben als auch die angewandte Forschung zu Gunsten der Industrie voranzubringen.

Die deutsche Chemieindustrie benutzte ihre Surplusprofite aus der Produktion synthetischer Farben, für die sie ein Weltmonopol besaß, um aufwendige Forschungsvorhaben zu finanzieren, die ihr eine monopolartige Stellung auch in der Erzeugung von Heilmitteln, Drogen und Fotomaterial auf dem Weltmarkt sicherte.

Deutschland war auch eines der führenden Länder in der medizinischen Forschung. Im Jahr 1907 entdeckte zum Beispiel Paul Ehrlich das Penicillin als Heilmittel gegen die Syphilis.

1908 entwickelte Fritz Haber ein Verfahren zur Ammoniakherstellung aus Luftstickstoff und Wasserstoff, Fritz Hofmann entdeckte 1909 die Synthese von Kunstkautschuk. Das 1913 entdeckte Hochdruckverfahren für die Kohlehydrierung (Fischer-Tropsch) konnte allerdings erst in den 20er Jahren produktionsreif gemacht werden. Damit war Deutschland zum großen Teil unabhängig von Rohstoffen wie Chile-Salpeter und Naturkautschuk, deren Zufuhr im Ersten Weltkrieg durch die britische Seeblockade gesperrt wurde.

Ab 1900 wurden zahlreiche Elektro-Kraftwerke gebaut und es kam zu einer Elektrifizierung des innerstädtischen Nahverkehrs. Ab 1910 verbreitete sich die Glühbirne. Im Jahr 1901 war drahtlose Telegraphie möglich, ab 1916 Sprechfunk. Bereits in den 1890er Jahren hatte Deutschland ein ausgedehntes Telefonnetz, das größte in Europa.

Ab 1900 verbreitete sich der Gasmotor in Deutschland. Bereits zu Beginn des Weltkrieges gab es 9.000 LKWs, 5.500 PKWs und 20.000 Motorräder. Seit 1890 wurden Luftschiffe gebaut, die Zeppeline. Ab 1891 führte Otto Lilienthal Flugversuche durch. Im Weltkrieg gab es schon regelmäßige Luftkämpfe zwischen feindlichen Flugzeugen.

Seit 1895 gab es Filmvorführungen in Deutschland. Bis zum Weltkrieg bestanden sie allerdings meist nur aus kurzen Streifen.12

Gerade wegen der beträchtlichen wissenschaftlichen und industriellen Fortschritte gab in Deutschland einen Kapitalüberschuss, das heißt, insbesondere in Abteilung I konnte längst nicht alles angesammelte Kapital profitbringend verwertet werden. Der deutsche Kolonialbesitz war unbedeutend. Der Zugang zu den Kolonien anderer Mächte war den deutschen Kapitalisten in der Regel verwehrt. Deshalb expandierten sie vor allem in Richtung Lateinamerika, des Balkan und der noch unabhängigen Halbkolonien wie Marokko, des Osmanischen Reiches und China. Damit geriet Deutschland in einen Interessengegensatz zu Großbritannien, der damals stärksten Macht der Welt. Dieser wurde noch verstärkt durch das ab 1897 einsetzende Flottenwettrüsten. Denn um die deutschen imperialistischen Kapitalinteressen global durchsetzen zu können, baute Deutschland eine starke Hochseeflotte auf und bedrohte damit die britischen Interessen unmittelbar.

Unter dem Kaiser Wilhelm II. (reg. 1888 – 1918) trat Deutschland besonders aggressiv und anmaßend überall auf der Welt auf. In der Vorkriegszeit häuften sich militärische und diplomatische Zwischenfälle mit anderen Großmächten. Deutschland nahm Kurs auf die militärische Neuaufteilung der Welt.13 Entsprechende Vorstellungen belegt das so genannte Septemberprogramm, das 1914 kurz nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges vom Reichskanzler Bethmann-Hollweg verabschiedet wurde. Es sah für den Fall eines siegreichen Krieges folgende Maßnahmen vor:

- Schaffung eines mitteleuropäischen Wirtschaftsverbandes in Form einer Zollunion. Ihr sollten angehören: Deutschland, Österreich-Ungarn, Belgien, die Niederlande, Frankreich, Dänemark, Schweden und Norwegen. Diese Staaten sollten formell unabhängig bleiben, aber de facto zum deutschen Einflussgebiet gehören.

- Annexion der französischen eisenerzreichen Gebiete um Briey und Longwy sowie des Westabhangs der Vogesen.

- Annexion des um einige belgische Gebiete erweiterten Großherzogtums Luxemburg.

- Wiederherstellung Belgiens, das aber auf den Status eines Vasallenstaates herabsinken sollte.

- Schaffung eines zusammenhängenden mittelafrikanischen Kolonialreiches bestehend aus Belgisch Kongo (heute Demokratische Republik Kongo), Portugiesisch Westafrika (heute Angola) und Portugiesisch Ostafrika (heute Mosambik)

- Forderung einer hohen Kriegskontribution von Frankreich.14

Aggressive Kapitalkreise erhoben noch viel weitergehende Annexionsforderungen. Zentrale Forderung der Kapitalisten war die Schaffung des mitteleuropäischen Wirtschaftsverbandes. Hiermit wollten sie optimale Expansionsmöglichkeiten für sich schaffen. Letztlich sollte damit die Basis gelegt werden, um Großbritannien als führende imperialistische Macht ablösen zu können.

Gegen dieses aggressive Expansionsprogramm verbündeten sich alle anderen Großmächte. Deutschland war zwar militärisch stärker als jede einzelne Macht, aber nicht stärker als alle zusammen. Am Ende des Ersten Weltkrieges 1918 war Deutschland besiegt und das alte Regime wurde gestürzt. Die Sozialdemokratie verhinderte allerdings die Weiterführung der Revolution in Richtung Sozialismus, also die Enteignung der Kapitalisten.

Dies war die Voraussetzung für den Aufstieg des deutschen Faschismus unter Adolf Hitler, der mit einer noch abenteuerlicheren Politik Revanche für die Niederlage von 1918 suchte und die Welt in den Zweiten Weltkrieg (1939 – 45) stürzte. Der deutsche Faschismus wollte ganz Europa erobern als Sprungbrett für seine Weltherrschaft. Auf der Basis der Eugenik, die zu einer abwegigen Rassentheorie zugespitzt wurde, sollte die gesamte jüdische Bevölkerung der Welt ausgerottet und die slawischen Völker durch Hunger und Massenvernichtung wesentlich dezimiert werden. Das alte Kulturvolk der Russen sollte auf den Status einer Helotenrasse herabgedrückt werden. Seine ganze intellektuelle Elite war für die Vernichtung bestimmt. An Stelle der slawischen Völker sollten Deutsche in den geräumten Ostgebieten angesiedelt werden. Deutschland verbündete sich mit dem ebenfalls faschistischen Japan, das sich in Ostasien ein großes Reich erobern wollte.

Gegen diesen wahnsinnigen Weltherrschaftsanspruch verbündeten sich die drei kapitalistischen Großmächte USA, Frankreich und Großbritannien mit der sozialistischen Sowjetunion.

Letztere ist aus der Oktoberrevolution von 1917, der ersten sozialistischen Revolution der Welt, hervorgegangen. Die rasche sowjetische Industrialisierung ab 1928 ermöglichte letztendlich den Sieg der Antihitlerkoalition. Ihre Schwerindustrie produzierte so viele Panzer, Geschütze, Raketenwerfer und Flugzeuge, dass die Rote Armee der deutschen Kriegswalze etwas entgegen setzen konnte. Trotzdem stand der Ausgang des Deutsch-Sowjetischen Krieges bei den Schlachten um Moskau 1941 und Stalingrad 1942 auf des Messers Schneide.

Gegen Japan führten die USA einen erbitterten Krieg im Pazifik, der 1945 im erstmaligen Einsatz von Atombomben gegen die Städte Hiroshima und Nagasaki gipfelte.

Am Ende des Zweiten Weltkrieges war Deutschland nach ungeheuren Opfern an Menschenleben noch einmal militärisch besiegt worden und anstelle der sechs Großmächte gab es nur noch zwei Supermächte, die USA und die Sowjetunion.

Der nächste Teil wird sich dem Spätkapitalismus von 1945 – 1989 widmen.

Verweise

1 Vgl. Mandel 1974, S. 54f

2 Vgl. W.I. Lenin: Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus, Berlin 1988, S. 20ff

3 Vgl. Lenin 1988, S. 37ff

4 Vgl. Mandel 1974, S. 56

5 Vgl. Mandel 1974, S. 51f

6 Vgl. Mandel 1974, S. 76f

7 Lenin 1988, S. 92

8 Vgl. Fritz Klein: Deutschland 1897/98 – 1917, Lehrbuch der deutschen Geschichte (Beiträge), Band 9, Berlin 1972, S. 18

9 Betriebe mit über 50 Arbeitern.

10 Vgl. Klein 1972, S. 19

11 Vgl. Klein 1972, S. 395ff

12 Vgl. Klein 1972, S. 401, 404

13 Vgl. Autorenkollektiv unter Leitung von Fritz Klein: Deutschland im Ersten Weltkrieg, Band 1: Vorbereitung, Entfesselung und Verlauf des Krieges bis Ende 1914, Berlin 1970, S. 60ff

14 Vgl. Autorenkollektiv unter Leitung von Fritz Klein 1970, S. 366ff. 1914 wurde noch keine Ostexpansion Deutschlands gefordert. Denn damals wurde noch erwogen, auf dem zu erobernden polnischen Gebiet ein Königreich zu schaffen, das mit Österreich-Ungarn in Personalunion verbunden werden sollte. Als in den Folgejahren die Schwäche der Österreich-Ungarischen Armee offensichtlich wurde, waren diese Pläne obsolet und Deutschland verlagerte den Schwerpunkt seiner Expansionsplanungen nach Osten. Diese Tendenz wurde im Zweiten Weltkrieg noch wesentlich gesteigert.

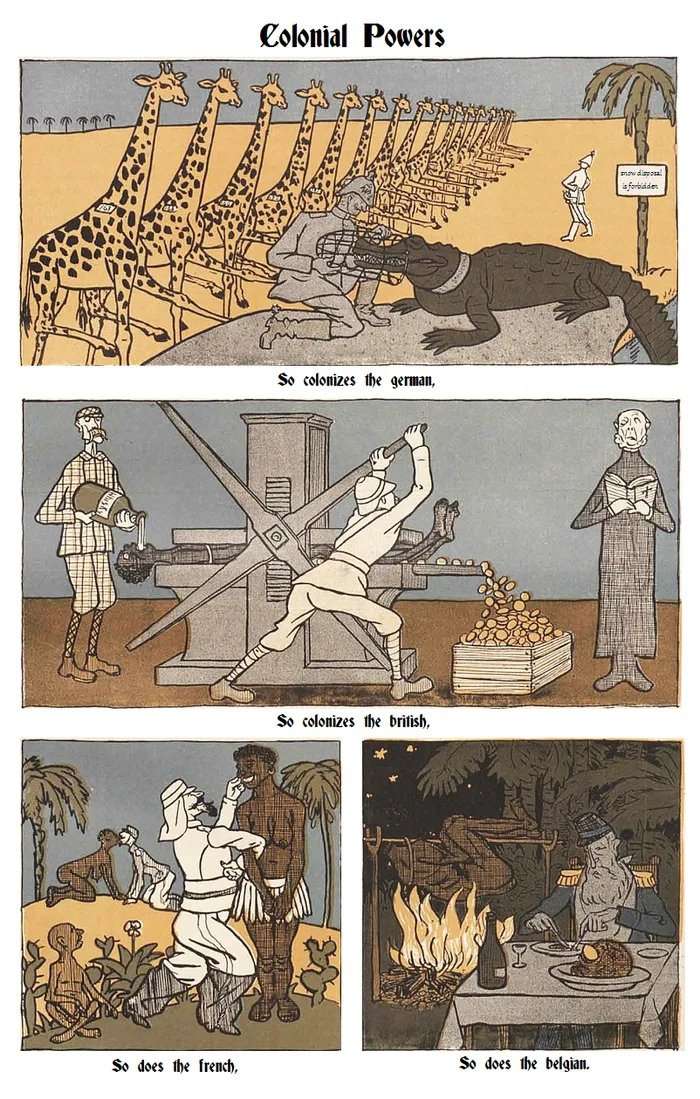

Bild: Karikatur des Kolonialismus, 1904

Die Voraussetzung für den »Aufstieg von Adolf Hitler« war also die nicht gelungene »Enteignung der (deutschen) Kapitalisten«. Dass massive Geldströme aus den kapitalistischen Zentren in London und New York Richtung Deutschland flossen (mit welchen Motiven auch immer), wird hier »etwas« ausgeblendet. Die faschistischen Richtungen wurden in allen Länder (Spanien, Italien, Japan, etc.) massiv unterstützt, und so war der »Aufstieg« fast unvermeindlich.

Die »Enteignung von Kapitalisten« ist und bleibt ein Traum der Sozialisten, zumindest solange auf Nationen/Gebiete sich »begrenzt« wird. In der Nicht-Verwirklichung dieses Traumes die Gründe für den Aufstieg von Faschisten zu sehen, erinnert an die Aussage »ich sehe nur das, was ich sehen will«.…

Angenommen, deine Analyse stimmt, dann stellt sich sofort folgende Frage: Wie hätten diese Geldströme in einer hypothetischen Deutschen Räterepublik irgendwie etwas bewirken können? In einer Gesellschaft mit rasch wachsendem Lebensstandard? Denn die Möglichkeit dazu bestand aufgrund seines beträchtlichen Industriepotentials auch schon in den 20er Jahren in Deutschland, im Unterschied zur Sowjetunion. Mal ganz abgesehen davon, dass die sozialistischen Staatssicherheitsorgane solche Zahlungen natürlich unterbunden hätten. Letztlich landet man doch wieder bei der Frage des Besitzes oder Nichtbesitzes der Produktionsmittel.