Wenn etwas symbolisch ist für die gegenwärtigen deutschen Zustände, dann der Umgang mit Heinrich Heine. Auf Facebook ist es möglich, für ein Zitat von Heine gesperrt zu werden (der Betroffene ist mir persönlich bekannt). Nun ist Heine dafür bekannt, Obrigkeiten gegenüber kein Blatt vor den Mund genommen zu haben. Aber gleichzeitig kann man getrost sagen: Wenn Heine verboten wird, dann herrschen in Deutschland wieder einmal seine finsteren Kräfte.

Wollte man die Jahre zählen, in denen in Deutschland zensiert, und jene, in denen wenig oder nicht zensiert wurde, die Letzteren blieben bestimmt in der Unterzahl. Dabei ist da durchaus ein gewisser Widersinn, weil auch die Erfindungen, die Zensur mobilisierten, vielfach in Deutschland gemacht wurden: die Druckerpresse, der Rotationsdruck, das Fernsehen … halt, nicht zu vergessen der Computer. Jeder dieser technischen Schritte sorgte für eine Beschleunigung des Informationsflusses; heute kann man sich kaum mehr vorstellen, welche Umwälzung der Rotationsdruck auslöste, durch den Bücher und Zeitungen plötzlich für die Massen erschwinglich wurden.

Aber die Zensur steckt gewissermaßen im Kern der deutschen Staatlichkeit, und die Art und Weise, wie sie dahin geriet, weckt Assoziationen an die heutige EU. Wir reden von den Karlsbader Beschlüssen des Jahres 1819.

Zu diesem Zeitpunkt gab es keinen deutschen Nationalstaat, sondern 34 größere und kleinere Fürstentümer und Königreiche. Dieser Zustand währte bis 1871. Diese 34 Gebiete hatten sich allerdings bereits zu einer Zollunion zusammengeschlossen. Dennoch hatte jedes dieser Gebiete sogar bis 1913 noch eine eigene Staatsangehörigkeit.

Heinrich Heine, der seit 1831 im französischen Exil lebte, spottete in seinem 1844 in Gedichtform verfassten Reisebericht »Deutschland, ein Wintermärchen«, anlässlich seiner Überquerung der Grenze dieses Zollvereins:

Er gibt die äußere Einheit uns,

Die sogenannt materielle;

Die geistige Einheit gibt uns die Zensur,

Die wahrhaft ideelle –Sie gibt die innere Einheit uns,

Die Einheit im Denken und Sinnen;

Ein einiges Deutschland tut uns not,

Einig nach außen und innen.

Tatsächlich war mit den Karlsbader Beschlüssen ein Pressegesetz verabschiedet worden, das die Zensur aller Druckerzeugnisse regelte. Jedes Schriftstück mit weniger als 320 Seiten musste vor Drucklegung der Zensur vorgelegt werden; dicke Wälzer erst nachträglich. Und diese Zensur war ein einheitliches Recht, das jedem einzelnen der Duodezfürsten das Recht gab, im Nachbarland die Unterdrückung von Schriftstücken zu fordern, durch die sich der Duodezfürst beleidigt fühlte. Es gab auch eine zentrale Zensurstelle in Mainz zur abschließenden Begutachtung strittiger Fälle.

Ja, tatsächlich. Erst 1848 wurde, während der Revolution, das erste Mal der Begriff »Pressefreiheit« ins Spiel gebracht, wenn auch nur vorübergehend; bis 1871 war das Land in unterschiedliche Zeitzonen aufgeteilt und verwendete unterschiedliche Maße und Gewichte. Aber die Zensur, die war einheitlich.

Die Central-Untersuchungs-Commission war auch zuständig für die Untersuchung demagogischer Umtriebe und revolutionärer Verbindungen, und wenn heute der Paragraf gegen Volksverhetzung gegen NATO-Gegner angewandt wird, dann steht das direkt in der Tradition dieses Begriffes, der eben nicht erfunden wurde, um gegen Nazipropaganda vorzugehen, sondern im 19. Jahrhundert zur Brandmarkung revolutionär-demokratischer Strömungen erfunden wurde.

Übrigens ging es, das geht aus den Protokollen der Karlsbader Sitzungen hervor, nicht nur darum, dafür zu sorgen, dass durch die heimische Presse »seine [des deutschen Bundes] bestehenden Einrichtungen und sein ganzer Rechtszustand nicht durch einseitige Beurtheilungen und umwälzende Theorien öffentlich angegriffen und verunglimpft werden würden«; nein, es »ward noch erinnert, daß es weiter in der Befugniß des Bundes stehen würde, auch fremde Zeitungen und politische Blätter, welche Grundsätze gegen die Ordnung verbreiteten, die man im deutschen Bunde beobachtet wissen wollte, nöthigenfalls zu untersagen«.

Überhaupt erhält man bei Lektüre dieser Protokolle den Eindruck, die damaligen Geister hätten sich in den heutigen Köpfen eingenistet; schließlich ging es auch um »die Entfernung und Entlassung von solchen Professoren, denen nachzuweisen wäre, daß sie verderbte Theorien und dem Staat nachtheilige Grundsätze lehrten«. »Schriften, in welchen deutschen Staaten sie auch erscheinen mögen, wenn solche nach dem Gutachten einer von ihr ernannten Commission, der Würde des Bundes, der Sicherheit einzelner Staaten, oder der Erhaltung des Friedens und der Ruhe in Deutschland zuwiderlaufen«, sollten durch einen Beschluss ohne Möglichkeit eines Einspruchs verboten werden können.

»Missbrauch der Presse«, um »die öffentliche Meinung zu mißleiten und zu verderben«? Es ist exakt der gleiche Tonfall. Es sind die gleichen Gedanken. Es sind die gleichen Maßnahmen.

Die Revolution 1848 setzte die Karlsbader Beschlüsse außer Kraft. Aber nach der Niederlage begann die Zensur von neuem, um mit den Sozialistengesetzen 1878 einen neuen Höhepunkt zu erreichen. Auch die 1918 endlich entstandene bürgerliche Republik ist nicht frei von Zensur; im Gegenteil, sie dehnt sie auf das neue Medium Film aus und verbietet unter anderem Eisensteins »Panzerkreuzer Potemkin«. Andere Opfer Weimarer Zensur waren Theaterstücke, die sich mit dem Thema Abtreibung befassten. Wie viel zensiert wurde, war eine Frage der in diesen Jahren stark schwankenden politischen Kräfteverhältnisse – bis 1933 der Schalter wieder eindeutig auf Zensur gelegt wurde.

Wobei man in Bezug auf die »Gleichschaltung« der Medien oft falsche Vorstellungen hegt. Die weit überwiegende Mehrheit der Zeitungen und Zeitungsredakteure war gerne bereit, mit den Nazis im Gleichschritt zu marschieren; tatsächliche Zwangsmaßnahmen betrafen einzelne (vor allem kommunistische und sozialdemokratische) Publikationen und einzelne Redakteure. Was auch nicht wundern muss, schließlich war es Tradition in der deutschen Presselandschaft, sich der Obrigkeit zu fügen, und die Besitzer der meisten Zeitungen waren den Nazis ohnehin gewogen, allen voran der große Hugenberg-Konzern.

Und danach? Die Bundesrepublik hatte mehrere Wellen, in denen jeweils Veröffentlichungen in bestimmte Richtungen verboten wurden. Im Umfeld der Auseinandersetzungen um die Wiederbewaffnung wurde reichlich verboten. Ende der 1970er dienten neu eingeführte Paragrafen wie der Paragraf 88a StGB (»Verherrlichung von Gewalt«) zu teils absurden Beschlagnahmungen; in München erwischte es regelmäßig das Stadtmagazin »Das Blatt«, weil dort Zeichnungen des Zeichners Gerhard Seyfried veröffentlicht wurden, die bärtige Anarchisten mit Bömbchen und geistig überforderte Polizisten zeigten. Die Donnerstagmittag erscheinenden Hefte waren oft Donnerstagabend bereits beschlagnahmt. Es dauerte fast zwanzig Jahre, bis diese Paragrafen entschärft wurden.

Aber zurück zu den Karlsbader Beschlüssen. Der Hintergrund, vor dem sie stattfanden, ist klar. Es war immer noch das Schreckgespenst der französischen Revolution, das die Fürstenschaft plagte. Der Sieg über Napoleon lag erst wenige Jahre zurück, und schon lange vor napoleonischen Truppen hatten die Gedanken von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit die Grenzen überquert, oft auf eingeschmuggelten Flugblättern. Was sich die damalige Herrschaft vom Leibe halten wollte, war also definiert. Die Zensur diente als Mittel, einen fälligen politischen Umbruch, die Entstehung einer demokratischen Republik, zu verhindern. Wenn man die Liste der Beteiligten der Karlsbader Konferenzen liest, sieht man: Sie handelten im unmittelbaren eigenen Interesse.

Gegen wen oder was richtet sich aber die gegenwärtige Zensur, die mit fast identischen Argumenten verfochten wird? Gab es irgendwo ein Gegenstück zur Französischen Revolution, das allen Augen entgangen ist, nur nicht denen der Zensoren? Welcher königliche Kopf geriet da unter die Guillotine?

Denn eines ist eindeutig – wenn derart massiv eingegriffen wird, dann herrscht Panik. Und diese Panik richtet sich nicht nach außen, auch wenn stetig ein äußerer Feind beschworen und mit dem Gerede von »russischer Desinformation« so getan wird, als wäre im Inneren alles in bester Ordnung. Die Herren der Karlsbader Beschlüsse fürchteten um ihre Macht und ihren Reichtum, die beide in den Händen der Aristokratie vereint waren und ihnen deshalb auch beide aus den Händen genommen werden konnten.

Aber aus der Gesellschaft des Wiener Kongresses wurde die des Vormärz, und dann kam 1848. Es war eine Gesellschaft in tiefer Unruhe. Handwerksburschen und arme Landbevölkerung hatten noch viele Rechte zu erringen, und das benachbarte Frankreich, dessen Landreform nie rückgängig gemacht wurde, war das beständige Mahnmal, dass sie diese Rechte haben könnten. Anders gesagt, es war klar, wessen Interessen gegeneinander standen und wer wen warum fürchtete.

Und heute? Die Apologeten der Zensur sind, ob sie nun im Bundestag oder den Redaktionsstuben sitzen, selbst nicht die Mächtigen und Reichen, sondern günstigenfalls deren Handlanger; ganz zu schweigen von den Mitarbeitern all dieser NGOs, die auf der Gehaltsliste diverser Stiftungen stehen. Man müsste lügen, wollte man behaupten, dieses Deutschland stünde vor einem Umsturz. Nicht einmal ansatzweise ähnelt die Lage in dieser Hinsicht jener von 1819.

Die einzigen Momente, die entfernt an das Frankreich nach 1789 erinnern, ereignen sich weit entfernt, im globalen Süden. Wenn der Außenminister des Kongo dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron erklärt, er solle mehr Respekt zeigen. Wenn Bundesaußenministerin Annalena Baerbock in Indien auf dem leeren Rollfeld steht. Wenn das chinesische Außenministerium in einem langen Text die Verbrechen der Vereinigten Staaten aufzählt und dann fordert, sie müssten ihre Haltung ändern.

Aber das ist viel zu weit entfernt und wird in Deutschland schlicht nicht berichtet. Und der Krieg in der Ukraine? An dem ist Deutschland, das wird immer wieder beteuert, gar nicht beteiligt. Worauf bezieht man sich dann, wenn man ein Niveau der Zensur einführt, das nur das Resultat eines Kriegszustands oder einer grenzenlosen Panik der Herrschenden sein kann?

Die vielzähligen Anhänger dieser Zensur sehen sich bizarrerweise nicht in der Nachfolge eines Fürsten von Metternich, der auf der Karlsbader Konferenz diese Zensurmaßnahmen vorschlug, sondern in der eines Heinrich Heine, der Deutschland verließ, um der Zensur zu entfliehen. Sie agieren im Dienste der heutigen Aristokraten, der Oligarchie, ohne sich dessen auch nur bewusst zu sein.

Wenn man jedoch ernst nimmt, was diese Maßnahmen andeuten, und dann versucht, in der deutschen Gesellschaft die Frontstellung zu finden, die hinter dieser Panik verborgen sein muss, dann gibt es zumindest eine Richtschnur: Alles, was von den Vertretern der Oligarchie begrüßt wird, ist schädlich, weil ihre Interessen und die Interessen der Bevölkerung einander entgegenstehen. Täten sie das nicht, gäbe es keinen unmittelbaren, materiellen Gegensatz, wäre eine solche Zensur unnötig.

Und so absurd es klingt – auch wenn die Existenz von Milliardären notwendigerweise von Wahn geprägt ist, Schritte, die Herrschaft langfristig destabilisieren, zu denen massive Zensur zählt, werden nur unternommen, wenn es einen Grund für die Angst gibt, und das ist wiederum ein Anlass zur Hoffnung. Denn selbst wenn sich im Lande wenig regt und derzeit auch Verfolgung ohne jeden Widerstand möglich ist, wie man daran sehen kann, dass selbst jene, die in Berlin Blumen auf den Panzer gelegt haben, wegen Befürwortung eines Angriffskriegs verfolgt werden sollen – solange diese Panik anhält, gibt es Hoffnung. Hoffnung, dass die Mehrheit der Menschen doch noch für das eigene Interesse handelt.

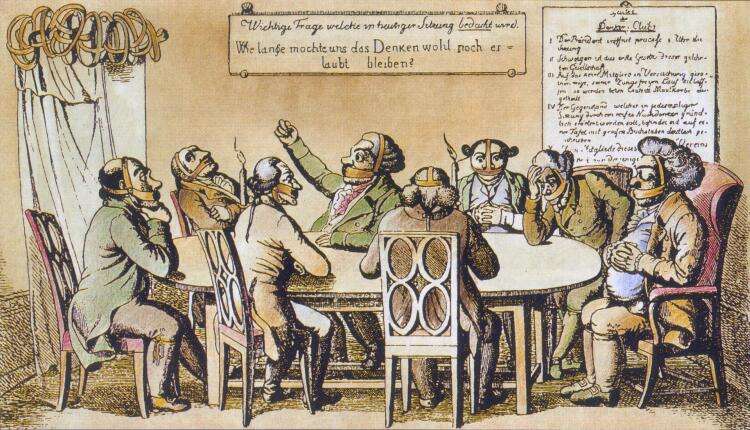

Bild: Karikatur »Der Denkerclub« von 1819 (wikimedia commons)