Bernd Schoepes Essay besteht aus drei Teilen, von denen manche wiederum in mehreren Teilen erscheinen:

Teil 1: Zwischen Vergangenheit und Zukunft: Hannah Arendts politisches Denken revisited

I) Einleitung: Die »nicht identische Identität« der H.A. /Hannah Arendts Rolle in der »größten Geschichtslektion« der Deutschen

II) Hannah Arendts Befreiung aus der Musealität

Teil 2: Die Krise der Öffentlichkeit: Lüge und Wahrheit, Cancel Culture, der Informationskrieg und das Ende der Politik. Mit einem Exkurs zur autoritären Linken

Teil 3: Digital-dystopische Transformation der Demokratie: Von der »Herrschaft des Niemand« in die transhumanistische Zombie-Apokalypse?

Wo stehen wir heute?

Auf die große Herausforderung, unsere verworrene Post-Corona-Zeit zu verstehen, gibt das Werk Hannah Arendts überraschend aktuelle Auskünfte.

Mit guten Gründen kann sich die Kritik einer »großen Transformation« der Politik – und der dahinter sichtbar werdenden transhumanistischen Global Governance-Agenda – auf diese faszinierende, aber auch verkannte Denkerin berufen .

Im aktuellen Licht sollten die Analysen und Reflexionen ihres Werkes uns Warnung sein, was mit der Pandemie- und Global-Governance-Politik (1) wirklich auf dem Spiel steht.

Konsequenzen für unser Handeln müssen wir aber selbst daraus ziehen.

Zwischen Vergangenheit und Zukunft: Hannah Arendts politisches Denken revisited

Wer war Hannah Arendt? Und was verbinden wir mit ihrem Namen heute – für uns? Was zeichnet unser Verhältnis zu ihr aus? Lassen sich in diesen verworrenen und krisengeschüttelten Zeiten Veränderungen in der Bestimmung des Verhältnisses zu ihr und ihrem Denken erkennen? Und können diese uns dabei helfen, unsere Welt besser zu verstehen?

Einleitung: Die »nicht identische Identität« der H.A.

Längst ist die 1906 in Hannover, als Tochter einer wohlhabenden, bildungsbürgerlichen und jüdischen Familie geborene Politikwissenschaftlerin, die 1933 zunächst vor den Nazis nach Paris, und dann über Lissabon in die USA emigrierte, zu einer »Ikone« (Wolfram Eilenberger (2)) der Demokratie geworden.

Es gibt wohl keinen Menschen, der sich zeitlebens so intensiv mit den großen Fragen der Politik auseinandergesetzt hat, der in puncto politischer Bildung eine solche Resonanz erfahren hat. Wie konnte Hannah Arendt solch eine öffentlichkeitswirksame Bedeutung erlangen, die sie im kollektiven Gedächtnis des modernen, urban-liberal geprägten und seinem Verständnis nach kosmopolitischen Deutschlands so verankerte? Leicht provokant könnte man sagen, dass Arendt zu einer Art weiblichem deutschen Che Guevara gekreuzt mit etwas Albert Schweitzer und/oder Albert Einstein – ohne dessen unverständlicher Relativitätstheorie natürlich – oder, wem das zu wenig genderlike ist – Marie Curie plus Rosa Luxemburg, gewürzt mit einer Prise Hildegard Knef, geworden ist.

Die Wahrnehmung der politischen Denkerin Hannah Arendt war von Anfang an in Deutschland durch eine Tendenz charakterisiert, die sich in den letzten zwei Jahrzehnten aufgrund des Rollbacks der Demokratie (Stichwort: Postdemokratie) noch verstärkt hat:

Ich spreche von der Tendenz, ihr politisches Denken an den in unserem Gemeinwesen herrschenden Status Quo von Demokratie und Freiheit und deren populäre, den Zeitgeist repräsentierenden Themen anzupassen. Das geht mit dem einher (3), was ich die »Externalisierung kritischer Gehalte« nennen möchte. Die hier vertretene These lautet, dass es nur über den Prozess, den der Soziologe Oliver Marchart als »effektive Depolitisierung ihrer Theorie« (4) bezeichnet hat, überhaupt dazu kommen konnte, dass Hannah Arendt zum Identifikationsobjekt für jung und alt, links und rechts, oben und unten und zur Ikone der Freiheit und Demokratie werden konnte. Als solche strahlt ihr Licht allgemein weit in die politische Bildung und in den Politik‑, Sozialkunde‑, Geschichts- und Philosophie-Unterricht aus. Werk- und rezeptionslogisch wurde ihre schier universell scheinende Anschlussfähigkeit zwingenderweise erst dadurch ermöglicht, dass man kurzschlüssig und unscharf die Schlüsselbegriffe ihrer politischen Theorie den Kontexten heutiger Begriffssemantik angenähert beziehungsweise begonnen hat, sie unter dieser zu rubrizieren.

Zwar ist der Stellenwert politischer Bildung, seitdem das neoliberale New Public Change-Management (5) in den Schulen und Universitäten sein Zepter schwingt, durch das der freie Geist (beziehungsweise das, was von ihm seit Beginn der Ökonomisierung der Bildung überhaupt noch übrig geblieben war) aus den alten Mauern einst ehrwürdiger Bildungsanstalten vertrieben wurde, rapide gesunken. Trotzdem – oder gerade deshalb – würde jede Schule in Deutschland es als Auszeichnung, Ehre und einen Gewinn an Prestige betrachten, wenn sie den Namen Hannah Arendts tragen dürfte.

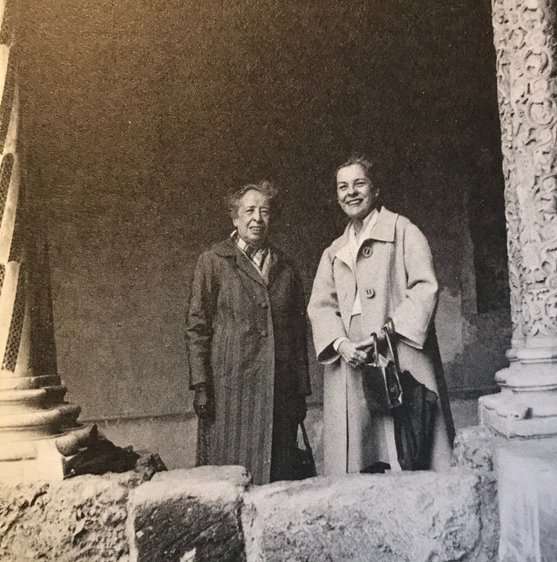

Zum Preis dieser Popularisierung – die ein Ergebnis ihrer zunehmend kulturindustriellen Aufbereitung ist, in der die Beschäftigung mit dem Gegenstand auf »human interest«-Aspekte zusammenschnurrt – hat der Hannoveraner Politikwissenschaftler Sebastian Huhnholz angemerkt, diese habe »den gefühligen Zugriff« auf Arendt gefördert. Seine Rezension des Buches Hannah Arendt und Karl Jaspers – Geschichte einer einzigartigen Freundschaft von Ingeborg Gleichauf (Göttingen 2021) – in dem für sein Empfinden die Kategorie des »Gefühligen« in exemplarischer Weise bedient wird – nutzt Huhnholz dafür, um zu einem erfrischend polemischen Rundumschlag auszuholen:

»Immerhin ist die ach so kluge und witzige Hannah seit zwei Jahrzehnten eine allzu einfache Projektionsfläche geworden. Keine Schule oder Shopping Mall, die sich nicht nach ihr benennen wollte. Keine Arendt-Aussage auf Wühltischpostkarten (»Niemand hat das Recht zu gehorchen.«), die noch tiefenphilosophisch verständlich statt bloß äußerlich schön und scheinbar zeitgemäß wäre. Mit der billigen Instant-Freundin sind Jedermann und Jederfrau immer auf irgendeiner genau richtigen Seite. Das aber ist nicht nur angesichts der traurigen Themen Arendts bizarr, die ja völlig zu Recht als »Denkerin der Stunde« gehandelt wird. Hinsichtlich der entlarvenden Rolle der »Herrschaft des Niemand«, also gemessen am Banalität-des-Bösen-Theorem, ist es auf vergnügte Weise »dumm«. Wenn wir nicht sehen (wollen), wie die staatstragende Vorzeige-Jüdin und die liebe Freundin Hannah die radikale politische Denkerin Arendt entschärfen, verkommt sie zum Label für belangloses Reden, für bloßes Meinen statt reflektiertem Urteilen. (…)

Verkauf und Forschung wurden durch die geschichts- und moralpolitische Gefälligkeit dieser neuen Hannah Arendt der Berliner Republik sicher belebt. Jedes publikumswirksamere Buch über sie schimmert aber in diesem Zwielicht.« (6)

Hannah Arendt – das Pin-Up-Girl der politischen Theorie?

Halten wir an der Stelle fest: Es meldet sich, wenn auch nur vereinzelt, ein Unbehagen an dem Hannah Arendt-Bild zu Wort, welches sie zur Heiligen auf dem beweihräucherten Altar der Berliner Republik, zur Demokratie-Heroine »des besten Deutschlands, das es je gegeben hat« (Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (7) stilisiert.

Der Putz bröckelt. Und tatsächlich haben sich zuletzt die Hinweise darauf verdichtet, dass der Absatz der kulturindustriellen Hannah Arendt, ihre Vermarktung von der Stange, die so lange so gut lief, ins Stocken beziehungsweise in die Bredouille geraten ist.

Denn immer mehr Zeichen deuten darauf hin, dass wir – (nicht nur) in Deutschland und in der EU – eine Rückkehr des Autoritären in die Politik erleben und die liberale Demokratie in ihrer Existenz akut gefährdet ist. Die somnambule Sicherheit, mit der wir bislang Freiheit und Demokratie als unser selbstverständliches Eigentum betrachtet haben, zeigt Aussetzer und bekommt Risse. Auch wenn viele noch schlafen, hat die Zeit des Aufwachens begonnen. Die über Dekaden als Erfolgsmodell gefeierte westlich-liberale Demokratie steht vor ihrer womöglich größten Zäsur und Zerreißprobe.

Etliches ihrer Attraktivität und Strahlkraft hat sie jedenfalls schon bei einer inzwischen besorgniserregend hoch angewachsenen Zahl von Menschen eingebüßt. Die Vertrauenswerte der Bürger zum politischen System erreichen immer neue Tiefstände (8). Auch das Recht befindet sich in der Krise, da es immer mehr zu einem Spielball übermächtiger wirtschaftlicher Interessen und politischer Abhängigkeiten zu werden droht (Stichwort: neoliberale Umformung des Rechts). Die Eliten haben sich selbst in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Denn, wie schon Hannah Arendt die Warnzeichen des Vertrauensverlustes interpretierte, folgt auf den Vertrauens- regelmäßig der Machtverlust. Aber:

»(…) auch wenn ihnen das Volk seinen Konsens zu dem, was die Machthaber (…) tun und (…) die Machtbasis entzieht, bleibt ihr Machtbewußtsein erhalten. Das ist die Situation (…) und um das System aufrechtzuerhalten, greifen die Machthaber zur Gewalt. Und mit dieser Gewalt ersetzen sie die Zustimmung des Volkes; das ist die eigentliche Gefahr (…).« (9)

Und die Massenmedien? Sie betreiben alldem gegenüber Appeasement, ignorieren oder fragmentieren weiter die sie störende Wirklichkeit so gut sie eben können. Trotz wachsender Kritik wird business as usual betrieben. Statt die Mächtigen zu kontrollieren und die Leute aufzuklären, spulen die Medien weiter ihr vordergründiges Empörungsmanagement-Programm ab – einschließlich neuerer Formen betreuten Denkens wie durch die »Fakten-Checker« und Meinungswächter der Political Correctness. Journalisten dekretieren vom hohen Ross, was wahr ist und was nicht, was noch gedacht werden darf und was nicht (mehr). Zunehmend wird in den Mainstream-Medien nicht nur der Kontakt mit der harten gesellschaftlichen Realität gemieden, sondern auch dafür gesorgt, dass die Herde nicht unnötig verunsichert wird und ihren Hirten auf Abwegen verloren geht (10). Dabei scheint der Zweck alle Mittel zu heiligen.

Illiberalismus und Autoritarismus sind weltweit auf dem Vormarsch. Die sogenannte Corona-Pandemie war dafür nur ein, wenn auch bislang der wichtigste Katalysator. In Form von Cancel Culture (11) grassieren Einschränkungen und Zensur der Meinungsfreiheit. Die Diffamierung Andersdenkender ist nicht nur gesellschaftsfähig geworden, ausgerechnet in den sich besonders progressiv dünkenden Teilen der Gesellschaft und der Politik wird sogar mehr davon gefordert! Man ist geneigt, den folgenden Satz an die Politiker, die dies in den Parteizentralen, von der Regierungsbank oder am Rednerpult der Parlamente fordern, zu adressieren: »Freiheit schließt immer auch die Freiheit ein, von der herrschenden Meinung abzuweichen.« (12) Den Satz hat Hannah Arendt in einem Interview geäußert.

Heute ist die Beschimpfung des Souveräns, sobald er von der Freiheit »von der herrschenden Meinung abzuweichen« Gebrauch macht, zum neuen Oberton des Neusprechs der politischen Klasse (13) geworden, das orwellsche Assoziationen wachruft (14): »Krieg ist Frieden, Freiheit ist Sklaverei und Unwissenheit ist Stärke!«

Ständig beschweren sich die Politiker: »Das Volk hat das Vertrauen der Regierung verscherzt. Wäre es da nicht doch einfacher, die Regierung löste das Volk auf und wählte ein anderes?« (Bertolt Brecht (15)

Zuletzt ist nun zu allem Überfluss auch noch der in Europa längst überwunden geglaubte Bellizismus mit Macht wieder auferstanden. Unglaublich, aber wahr ist, dass man seit 2022 dem Krieg in Europa wieder das Wort redet. Die Welt droht innerhalb von hundert Jahren ein drittes Mal in dessen Abgrund zu taumeln und – schlimmstenfalls – darin zu versinken. Dachte man früher noch, dass illiberale Erscheinungen und gewaltförmige Exzesse nur Wasser auf die Mühlen der Rechtspopulisten und Rechtsextremisten seien, wird man jetzt eines Besseren belehrt: Inzwischen speist sich beunruhigenderweise ein Phänomen daraus, das nicht anders als ein neuer »Extremismus der Mitte« zu deuten ist. (16)

Das Bild Hannah Arendts erfährt schließlich durch diese katastrophalen, hier nur kurz angerissenen Entwicklungen wichtige, aus meiner Sicht längst überfällige Korrekturen. Umso stärker sich der Krisencharakter der Gegenwart vor unseren Augen enthüllt und der Kaiser nackt dasteht, desto mehr schmilzt der historische Puffer zu ihrem Denken, rückt das, was vordem kulturindustriell zugekleistert wurde, wieder nahe an uns heran.

Während der konventionell gepflogene Umgang mit Hannah Arendt sich bislang auf die paradoxe Formel bringen ließ, dass sie distanzlos-historisierend eingemeindet wurde, steht heute eine für die politische Bildung bedeutsame Neubestimmung ihres Werkes an. Zuvor war sie, vermutlich aufgrund einer allzu tönernen, auf einem Auge gegenüber den Errungenschaften unserer Konsum- und Wohlstandsdemokratie notorisch blinden Selbstzufriedenheit und Selbstgerechtigkeit, dem Trend zur Verkitschung ausgesetzt. In diesem Kitsch-Szenario erschien sie als »eine von uns« (nur etwas »klüger« vielleicht), die allerdings mit dem »Pech« zu kämpfen hatte, zu »unzeitgemäßer Zeit« geboren worden zu sein und daher – in Opfergestalt der personifizierten Dreifaltigkeit des Minoritären: Jüdin, Frau und Philosophin – zum Objekt von Verfolgung durch »das Böse« wurde, das ihr aber aufgrund ihrer persönlichen Stärke am guten Ende doch eigentlich nichts anhaben konnte.

Was die hier postulierte Herausforderung, die Arendt für die politische Bildung darstellt, anbelangt, so gilt es eine Denkerin wiederzuentdecken, die die informierte Debatte, den Streit, die Kritik, zivilen Ungehorsam, das Recht auf Widerstand und – horribili dictu! – die Revolution als die positiven, das heißt sinnstiftenden Elemente des Politischen expliziert, gewürdigt und ins Zentrum ihres Denkens gestellt hat. Dies tat sie nicht, um lediglich die Begriffe für und aus sich selbst heraus für das weite Feld des Politischen zu definieren. Vielmehr leitet sie die Begriffe des Streits, der Kritik, des Widerstands und der Revolution aus ihrem Freiheitsbegriff ab und führt sie in pluralen Denkbewegungen auch immer wieder auf diesen Freiheitsbegriff zurück. Und sie bringt, last but not least, das in die Politik zurück, was wir wohl alle heute vermutlich am sehnlichsten darin vermissen: das Leben, in seiner ganzen Intensität, Leidenschaft und Fülle.

Sicher ist, dass die Freiheit heute von vielen Seiten aus bedroht wird. Dennoch ist darauf zu insistieren, dass es Unterschiede im Hinblick auf die damit tatsächlich verbundenen Gefahren beziehungsweise Gefahrenpotenziale für die offene Gesellschaft und ihre Feinde gibt. Arendt hat sich immer wieder für eine Kultur und Praxis des politischen Unterscheidungsvermögens eingesetzt. Das macht sie so unzeitgemäß und, so könnte man etwas tricky hinzufügen, in dieser Unzeitgemäßheit wiederum so aktuell. Wie Julia Kristeva betont hat, suchte Hannah Arendt nach einer »nicht subjektiven Fundierung der Politik als Antwort auf die Erfahrung des Grauens der totalitären Systeme im 20. Jahrhundert« (17). In Zeiten, in denen die Politik fast ausschließlich den postmodernen Kulten des Subjektivismus huldigt – die dadurch längst zu einem neuen gesellschaftlichen Konformismus erstarrt sind – muss daran erinnert werden, dass ein Zerreißen des ohnehin durch den Neoliberalismus schon arg perforierten sozialen Bandes, wie es durch die Identitäts- und Diversitätspolitik und den Versuch ihr kulturelle Hegemonie zu verschaffen, provoziert wird – Bedingungen schafft, die den Nährboden für einen neuen Totalitarismus bereiten.

Ein Kompass fürs Politische

Eine Relektüre der Texte von Arendt erscheint gerade jetzt lohnend, wo der international sich mehr und mehr selbst isolierende, in Sackgassen manövrierende nordwestatlantische Politik- und Wirtschaftsblock, Deutschland voran, die »Zeitenwende« proklamiert hat. Dank der unangestaubt-frischen Originalität und gleichermaßen charismatischen wie undogmatischen Kraft ihres Denkens, können wir wieder einen politischen Kompass in die Hand bekommen – ohne dass wir uns deshalb ihrem Denken gegenüber unkritisch verhalten müssen.

Nicht zuletzt ermöglicht diese Relektüre, uns über das zu erheben, was ich als die »moderne Hölle« des elektronischen Newsfeed- und Social-Media-Zeitalters bezeichnen möchte: Über das triviale Infotainment. Es hat Tür und Tor für Meinungsmanipulationen und eine propagandistische Zurichtung der Wirklichkeit in Dimensionen geöffnet, wie sie in der analogen Gesellschaft noch nicht vorstellbar gewesen wären. (18) Die schlimmen Auswirkungen von Manipulation und Propaganda bekommen wir (Ukraine-Krieg, Corona, Klimapolitik, Agenda 2030) tagtäglich zu spüren. (19)

Interpretiert man die Phänomene durch die Brille von Arendts politischen Begriffen und Konzepten, erscheinen sie als Ausdruck eines verloren gegangenen Weltbezuges – dazu gleich noch mehr. Deshalb bin ich überzeugt, dass ihr politischer Existenzialismus nicht nur unvermindert modern ist, sondern auch eine heilsame Kur gegen den Wirklichkeitsverlust darstellt, von dem Kultur, Politik und Gesellschaft gleichermaßen heute befallen sind. Den Ausdruck »Kur« habe ich hier bewusst wegen der Bedeutung gewählt, die ihm in der Psychoanalyse zukommt.

Zur Textgenese

Einige Bemerkungen zu meinem Hannah Arendt-Verhältnis und zur Entstehung dieses Textes möchte ich an dieser Stelle gerne noch vorausschicken:

Quasi unter der Hand hat der zweite Teil meiner Annäherungen an die Post-Corona-Zeit eine wesentlich andere Form als ursprünglich geplant angenommen. Der Grund dafür: Während meiner Recherchen für den zweiten Teil meiner Beschreibung des Interregnums im Umfeld kritischer Untersuchungen, Analysen und Reflexionen zur Corona-Krise, bin ich auffallend häufig Hinweisen auf das Werk Hannah Arendts begegnet. Obwohl ich einen eher entlang der tagespolitischen Ereignisse sich bewegenden, berichtenden Ansatz für die Fortsetzung meines Essays »Die Pandemie ist – nicht – zu Ende. Von der Post-Corona-Gesellschaft in den totalitären Reset?« (20) im Sinn hatte, weckte das meine Neugierde und »verführte« mich zu einer Neulektüre der Schriften der politischen Theoretikerin. Eine »Philosophin«, als die sie meist tituliert wird, wollte Arendt übrigens nicht genannt werden, weil für sie – unter dem Eindruck der beiden Weltkriege und die das 20. Jahrhundert prägende Herrschaft totalitärer Systeme – die Philosophie »eine ›weltlose‹ Wissenschaft geworden« war, »der sie nicht angehören« wollte. (21)

Wichtig und prägend war für sie in dem Zusammenhang das völlige Versagen der akademischen Philosophie am Beginn des Nationalsozialismus. Arendt musste aus nächster Nähe mit ansehen, wie das abstrakte philosophische Denken keinerlei Widerstandspotential gegen das totalitäre Denken bot und die Philosophen der Gleichschaltung nicht das geringste entgegenzusetzen hatten, weil ihnen – so Arendts Deutung – die dafür notwendige Rückbindung an die Wirklichkeit, ihr Weltbezug, abhandengekommen war. Diesen Weltbezug sah sie zum Beispiel in den politischen Schriften Kants als vorbildlich gegeben an. Ebenfalls bewunderte sie ihren philosophischen Lehrer Karl Jaspers dafür. In ihrem anderen großen Lehrer Martin Heidegger stand ihr dagegen ein Beispiel für die Entfernung, Entfremdung und Abgehobenheit der Philosophie von der politischen Wirklichkeit vor Augen. Distanz zum Politischen, Entfremdung, Abgehobensein, Weltverlust und Entwurzelung wurden zu Themen, gegen die sie selbst zeitlebens anschrieb. Sie nahmen auch im Hinblick auf ihr persönliches Verhältnis zu Heidegger – als junge Studentin, 1925 in Marburg, hatte sie eine heimliche Liebesaffäre mit ihm – biographisch eine so große Bedeutung ein, dass man ohne Übertreibung sagen kann, dass die Beziehung zu Heidegger sie ihr ganzes Leben lang nicht losgelassen hat.

Trotz der Kreuzzüge gegen kritischen Erkenntnisgewinn: Ohne historisches Vergleichen ist keine politische Urteilsbildung möglich

Hannah Arendt vor dem Hintergrund der Folgen und Weiterungen, die der Corona-Ausnahmezustand zeitigt – und weiter zeitigen wird (da die »Pandemie«, namentlich der Covid-Ausnahmezustand als gesellschaftliches Großexperiment und Versuchsballon für den globalen Reset wirklich nicht vorbei ist (22)) – teils zum ersten Mal, teils erneut zu lesen, sollte mir echte »Aha-Erlebnisse«, und die gleich in Serie bescheren! Es war verblüffend zu sehen, in wie vielen Sätzen und Passagen ich etwas fand, was mich aufhorchen und in eine besondere Resonanz zu ihren Worten und Gedanken treten ließ. Zunächst ganz intuitiv wurde ich darauf aufmerksam gemacht, welch großes Potenzial ihr Werk für mein eigenes Unternehmen einer Beschreibung des Post-Corona-Interregnums birgt und dass es eine sicherlich zwar ziemlich aufwändige, aber lohnenswerte Aufgabe wäre, diesen Schatz zu heben.

Dank dieser Bergung und Sicherung spannender und aufschlussreicher Spuren, weiterführender Hinweise und zu Exkursen einladender Impulse, die zum Versuch beitrugen, meine eigene Signatur der Post-Corona-Zeit am heißen Gegenstand zu zeichnen und zur Diskussion zu stellen – wurde mir klar, warum in zahlreichen tiefer gehenden Analysen und die Hintergründe der Corona-Krise ausleuchtenden Betrachtungen – häufig und keinesfalls bloß zufällig – auf Argumente, Denkfiguren und Einsichten Hannah Arendts Bezug genommen wird. Tatsächlich lassen sich sowohl in Arendts Studien zum Totalitarismus als auch in ihren zeitdiagnostischen Essays spannende Anstöße und produktive Anknüpfungspunkte zur Erkundung und Erschließung der Jetzt-Zeit finden. Vorzugsweise ihre Rekonstruktion der phänomenologisch-historischen Kritik der Grundbegriffe politischer Theorie hilft dabei, unsere eigene Gegenwart besser verstehen zu lernen. Ich bin mir sicher, dass im Angesicht der multiplen Krisen, unter denen wir leben, unsere politische Urteilsfähigkeit durch die Auseinandersetzung mit ihrem Werk in bedeutsamen Umfang wachsen, reifen, sich problemsensibel umbilden und neu geschärft werden kann.

II Hannah Arendts Rolle in der »größten Geschichtslektion« der Deutschen

»Die Freiheit beruht nur (…) auf der Überzeugung, daß jedes menschliche Wesen, als ein denkendes Wesen, genauso denken kann wie ich und deshalb selbst beurteilen kann, ob es das will. (…) Was allein uns wirklich helfen kann, meine ich, ist ›réfléchir‹, – Nachdenken.

Und denken heißt stets kritisch denken. Und kritisch denken bedeutet stets dagegen sein. Alles Denken unterminiert tatsächlich, was immer es an starren Regeln, allgemeinen Überzeugungen etc. gibt. Alles, was sich im Denken ereignet, ist einer kritischen Überprüfung dessen, was ist, unterworfen. Das heißt, es gibt keine gefährlichen Gedanken – aus dem einfachen Grund, weil das Denken selber ein solch gefährliches Unterfangen ist (…) – Nicht-Denken allerdings, glaube ich, ist noch gefährlicher.« (23)

Hannah Arendt»Vielleicht die größte Lektion in der Geschichte ist, dass niemand die Lektionen der Geschichte gelernt hat.«

Aldous Huxley

Kaum ein Denker des vergangenen Jahrhunderts, der zum Verständnis heutiger Politik so viel beitragen und die gegenwärtigen politischen Debatten so inspirieren könnte, wird so verkannt wie Hannah Arendt.

Mag auch in der Wissenschaft – partiell zumindest– ein differenziertes Bild von ihr gezeichnet werden, wirkt dieses doch über den hermetischen Kreis der Fachleute nicht hinaus. In der Realität, oder besser: in dem, was heute tatsächlich Durchlass in die Realität findet, ist die Wirkung Hannah Arendts, die in einem intellektuell weithin nivellierten, dem Geist gegenüber indifferent bis ablehnend gesonnenen Klima unserer Gegenwart selbst zu einer Figur der Kulturindustrie geworden ist, um ihr Bestes gebracht. Man hat nicht verhindern können, dass die Jüdin, die aus Deutschland Ausgebürgerte, der staaten- und rechtlos gemachte Flüchtling, der Paria – »Paria«, in Gegenüberstellung zum »Parvenu« – ist dann auch als ein Schlüsselwort zur Deutung ihrer Lebens- und Weltanschauung anzusehen (24) – zur Staatsphilosophin gemacht wurde. Ausgerechnet jener Person, die zeit ihres Lebens, trotz großer öffentlicher Anerkennung und hoher akademischer Würden, stets einer randständigen, zu jedem Mainstream Distanz haltenden Existenzpositionierung bewusst den Vorzug gab, wurde das zuteil, was man als ein ironisches Nachleben bezeichnen kann.

Deutschland im Spiegel eines jüdischen Parias – und vice versa

Zwei Briefstellen mögen die Rede vom intellektuellen Pariatum der Hannah Arendt verdeutlichen: An einer Stelle des Briefes an ihren Mentor und Freund, den Arzt und Philosophen Karl Jaspers vom 29. Januar 1946, heißt es:

»Sehen Sie, ich bin in keiner Weise respectable geworden. Bin mehr denn je der Meinung, daß man eine menschenwürdige Existenz nur am Rande der Gesellschaft sich heute ermöglichen kann, wobei man dann eben mit mehr oder weniger Humor riskiert, von ihr entweder gesteinigt oder zum Hungertode verurteilt zu werden. Ich bin hier ziemlich bekannt und habe bei manchen Menschen in gewissen Fragen ein wenig Autorität; das heißt sie haben Vertrauen zu mir. Aber das kommt auch unter anderem daher, daß sie wissen, daß ich weder aus Überzeugungen noch aus ‚Begabungen‘ eine Karriere zu machen wünsche.« 25

In einem Brief an Gerhard Scholem vom 20. Juli 1963, in dem Arendt auf dessen scharfe Kritik über ihr Eichmann-Buch antwortet, schreibt sie:

»Was Sie (…) verwirrt, ist, daß meine Argumente und meine Denkweise nicht vorgesehen sind. Oder mit anderen Worten, daß ich unabhängig bin. Und damit meine ich einerseits, daß ich keiner Organisation angehöre und immer nur im eigenen Namen spreche; und andererseits, daß es darauf ankommt, selbst zu denken, und daß, was immer Sie gegen die Resultate einzuwenden haben, Sie selbige nicht verstehen werden, wenn Ihnen nicht klar ist, daß sie die meinigen sind und niemandes sonst.« 26

Damit, dass Deutschland Hannah Arendt nach Nazi-Faschismus und Krieg »nicht gesteinigt«, sondern stattdessen eine Art Staatsphilosophin aus ihr gemacht hat, machte es sich das Land mit dieser »unbequemen Denkerin« (im Grunde stellt schon diese Wortverbindung einen Pleonasmus für Arendt dar) leicht. Da man sie im Nachkriegsdeutschland wegen ihrer jüdischen Abstammung und ihres Emigrantenschicksals, aber wohl auch aufgrund der Tatsache, dass sie sich als eine Frau in der Männerdomäne der politischen Theorie und Philosophie behauptete, nicht als Nestbeschmutzer wie andere behandeln konnte, hob man sie in den Philosophenhimmel, zeichnete sie als »Aufklärerin« mit Preisen aus – darunter stolz mit einem Preis, den die Nazis völkisch instrumentalisiert hatten (den Lessing-Preis der Freien und Hansestadt Hamburg, den sie 1959, nach langem Zögern und trotz großem Unbehagen annahm) – und übersah mit einer gewissen, penetranten Beflissenheit dabei, dass ihre Auseinandersetzung mit der totalitären Logik des Faschismus, mit Eichmann und »der Banalität des Bösen« etwas war, was doch eigentlich die im Land gebliebenen Deutschen hätten auf sich nehmen müssen. Dafür aber hätten sie in den Spiegel blicken müssen, und das wollten sie nicht. So wurde, wie man heute sagen würde, das schlechte Gewissen kollektiv »ausgesourct« und Reue auf feierliche Weise, pro forma im weihevollen Air außeralltäglicher, gravitätisch-steifer Gedenkstundenrituale bloß ausgestellt und monstranzartig vor sich hergetragen.

Revolution und revolutionärer Geist

Hinzu trat, dass Arendts angeblicher Anti-Kommunismus der Restauration der Adenauer-Zeit sehr gelegen kam. Genau betrachtet handelt es sich bei ihrem »Anti-Kommunismus« um eine dezidierte Gegnerschaft zum Bolschewismus. Sehr anschaulich geht diese Gegnerschaft zum Beispiel aus ihrem Essay über Rosa Luxemburg (27) hervor, der voll Hochachtung, ja Bewunderung und Liebe über diese außerordentliche Frau und Kommunistin spricht. Luxemburg, die sich zusammen mit Karl Liebknecht im entscheidenden Moment gegen den Bolschewismus stellte und 1919 nach Niederschlagung des Spartakisten-Aufstandes von konterrevolutionären Soldaten mit Billigung des SPD-Reichsinnenministers Noske ermordet wurde, wurde früh für Arendt zum Vorbild ihres Politik-und Revolutionsverständnisses. Die tiefe Abscheu gegen Stalin hingegen kommt besonders deutlich in ihrem feinfühligen, lyrisch-verständigen und dichten Brecht-Porträt (28) – Arendt begegnete ihm im Pariser Exil – zum Ausdruck.

Arendt, die aus sozialdemokratischem Haus stammte und im Geiste eines selbstbewussten liberalen Reformjudentums aufwuchs, hat später darauf hingewiesen, dass sie erst durch die nationalsozialistische Machtübernahme ein politischer Mensch wurde. Dennoch kam sie schon in der Weimarer Republik mit linken, marxistisch orientierten Intellektuellen in Berührung. Spätestens im Pariser Exil wurde dieses Milieu auch zu dem ihren, wobei sie sich geistig durch ihren zweiten Ehemann, Heinrich Blücher (1899 – 1970), rätekommunistischen Positionen annäherte. Den Berliner Arbeitersohn Blücher, der sich im November 1918 dem Spartakistenaufstand angeschlossen hatte und Anfang 1919 zunächst Mitglied der Kommunistischen Partei (KPD), danach der Kommunistischen Arbeiter Partei (KAPD) wurde (die KAPD spaltete sich als linker, antiparlamentarischer Flügel der KPD aus Protest gegen den Ausschluss ihrer Vertreter vom Heidelberger Parteitag der KPD 1919 ab), hatte sie 1936 in Paris kennengelernt, das Paar heiratete 1940. Blücher wurde im französischen Exil von der Auslandsorganisation der KPD wegen Ablehnung der Volksfrontpolitik und seiner Unterstützung für eine »deutsche Sowjet-Republik« ausgeschlossen. Obwohl Blücher nach dem Krieg zu einem scharfen Kritiker des doktrinären Marxismus wurde, ist er den rätekommunistischen Vorstellungen treu geblieben. Damit beeinflusste er Arendts Denken nachhaltig. Die intensive Beschäftigung mit dem Revolutionsthema, das sich von Vita activa, Über die Revolution bis zu Macht und Gewalt und den späten Essays über zivilen Ungehorsam – kritischen Bestandsaufnahmen zur politischen Lage in den USA seit dem Vietnam-Krieg bis zur Watergate-Affäre und ihren Folgen – als roter Faden durch ihr Werk ziehen sollte, ist sicher zu einem nicht unwesentlichen Teil auf Blüchers Erste-Hand-Erfahrungen als »Berufsrevolutionär mit dem Tarnnamen ›Heinrich Larsen‹ « zurückzuführen. Als solcher »(…) beschaffte er Informationen über die illegale Aufrüstung der Reichswehr und bildete Funker für den sowjetischen Nachrichtendienst (…) im illegalen Militär-Apparat der KPD (…) aus.« (29)

Arendt verband diese Erfahrungen mit dem von Heidegger übernommenen Denken in existenzialontologischen Kategorien, welche sie allerdings radikal reformulieren sollte: Arendt lag es sehr daran, Heideggers monologische Konstituierung von Welt zugunsten eines radikal intersubjektiven Weltbegriffs und seine metaphysische Todesverfallenheit (»das Sein zum Tode«) zugunsten einer emergenztheoretischen Sichtweise, die die Offenheit aller sozialen und geschichtlichen Entwicklungen und ihre prinzipielle politische Gestaltbarkeit betont, der Natalität, zu überwinden. Unter Natalität (Gebürtlichkeit) versteht Arendt die existenziale Bedingung beziehungsweise Gegebenheit, die es dem Menschen ermöglicht Neues zu beginnen, weil der Mensch laut Arendt »der Anfang des Anfangs oder des Anfangens selbst« (30) ist. Oder wie es der Theologe Jochen Teuffel ausdrückt:

»Der Neubeginn, der mit jeder Geburt in die Welt kommt, kann sich in der Welt nur darum zur Geltung bringen, weil dem Neuankömmling die Fähigkeit zukommt, selbst einen neuen Anfang zu machen, das heißt zu handeln. (…) Und da Handeln (…) die politische Fähigkeit par excellence ist, könnte es wohl sein, daß Natalität für politisches Denken ein so entscheidendes (…) Faktum darstellt, wie Sterblichkeit seit eh und je und im Abendland zumindest seit Plato der Tatbestand war, an dem metaphysisch-philosophisches Denken sich entzündete.« (31)

Was die Natalität in Bezug auf den einzelnen Menschen ist, das ist die Revolution in Bezug auf die menschliche Gemeinschaft:

»Der Sinn von Revolution ist die Verwirklichung einer der größten und grundlegendsten menschlichen Potenziale, nämlich die unvergleichliche Erfahrung, frei zu sein für einen Neuanfang.« (32)

Daran sieht man, dass es Arendt nie um eine Kritik der Revolution im »bürgerlichen« Sinne der Ablehnung, Abschwächung, Eindämmung – auch nicht um ihre Relativierung im historischen Sinn – vielmehr stets um das politisch richtige Verständnis von Revolutionen ging. Vom obsiegenden Teil der revolutionären kommunistischen Bewegung in Russland unterschied sie sich durch das Festhalten an der Forderung, eine klassenlose, herrschaftsfreie Gesellschaft tatsächlich durch soziale Kontrolle über die Produktionsmittel und den Produktionsprozess zu verwirklichen. Die Menschen sollten durch die Revolution selbst als Handelnde, insoweit sie die politischen Entwicklungen und Geschicke jederzeit und uneingeschränkt mitbestimmen können, das heißt als vollgültige, im vollen Besitz ihrer geistigen und sozialen Kräfte interagierenden Menschen, in ihr Recht gesetzt werden. Alles andere, ob auf dem Gebiet der Wirtschaft oder der Politik, sei Enteignung und ziele auf die Schwächung der menschlichen Potentiale ab. So äußerte sie die Auffassung:

»Natürlich dürfen Produktionsmittel anderer Menschen nicht mir gehören; sie müssen vermutlich von einer dritten, unparteiischen Instanz verwaltet werden, was heißt, daß sie niemandem gehören. Am schlechtesten aber sind wir zweifellos dran, wenn der Staat, sei es im Staatssozialismus oder im Staatskapitalismus, im Namen des Proletariats oder im Namen der Nation, zum Eigentümer wird.« (33)

Geschichtlich verlief die Entwicklung so, dass in Russland die Bolschewiki, unter Lenins Führung zur Macht gelangt, den Einfluss der Arbeiter‑, Bauern- und Soldatenräte (»Sowjets«), die sie zuvor geschickt als revolutionäre Massenbasis zu nutzen wussten (»Alle Macht den Räten!«), zugunsten ihrer Ein-Parteien-Doktrin zurückdrängten. (34)

Wie ihre Biographin Elisabeth Young-Brühl bemerkt hat, befasste sich Arendt »nicht mit den Revolutionen, um ihre Geschichte zu umreißen oder um sie typisieren« zu können, »sondern um ein Ideal für die Praxis darzustellen.« (35)

Der Satz: »Das Wesen, wie mir scheint, der modernen Revolution (…) ist, dass man nicht sagte, wir wollen herrschen, sondern wir wollen nicht mehr, dass es Herrschaft gibt«, drückt ihr Credo aus. (36)

Und in der Studie Macht und Gewalt (1969) bezeichnet sie den Ruf nach »Mitbestimmungsdemokratie (…) aus dem Besten der Revolution stammend« und nennt das »Rätesystem, die immer wieder vernichtete, einzig authentisch aus der Revolution geborene Staatsform.« (37)

Für sie waren also zunächst die Voraussetzungen und Bedingungen zu klären, die gegeben sein müssen, damit das »Reich der Freiheit«, welches von jeder Revolution versprochen wird – und wodurch die Menschen erst als Akteure revolutionärer Bewegung in Erscheinung treten – sich tatsächlich dann auch neu gründen und dauerhafte Gestalt annehmen kann. Dass der »radikalste Revolutionär ein Tag nach der Revolution zum Konservativen« (Arendt) wird, dieser zunächst paradox anmutenden Ironie ging sie auf den Grund, nicht nur um die quasi-gesetzmäßige, ernüchternde Wandlung des Berufsrevolutionärs, die dahinter steckt, intellektuell verstehen zu wollen, sondern um daraus endlich die Mittel zu gewinnen, sie durchbrechen und beenden zu können.

Anhand der amerikanischen und Französischen Revolution zeigt sie, wie das revolutionäre Handeln sich schon im Gestus der Proklamation der Freiheit verausgabt und im Moment des Herbeiführens am revolutionären Scheitelpunkt erschöpft hatte, um fatalerweise schon im nächsten Augenblick in sein Gegenteil umzuschlagen. Statt dass durch die Befreiung das Reich der Freiheit Verwirklichung erfährt, werden in der unmittelbar dem revolutionären Aufstand folgenden Zeit neue Herrschafts- und Kontrollzentren errichtet, die bestrebt sind, die neue Ordnung mit überkommenen Mitteln zu sichern und so zu konsolidieren, dass die überwunden geglaubten Herrschaftsmuster reaktiviert und wiedereingesetzt werden. Das Beispiel der Sansculotten und Jakobiner in der Französischen Revolution lehrt, wie daraus neues Unrecht und neue Unterdrückung entsteht. Aber mit der Französischen Revolution setzte auch ein Überbietungswettbewerb auf dem Feld von Macht und Gewalt ein, mit dem – durch die Mittel des Terreurs, als zentralem Element der Diktatur des Wohlfahrtsausschusses unter Führung Maximilien de Robespierre (38) – neue despotische Verhältnisse geschaffen wurden. Dem Terreur des Wohlfahrtsausschuss fiel eine erschreckend hohe Anzahl von Menschen binnen eines einzigen Jahres zum Opfer. (Man beziffert die Opfer des Terreur-Regimes, das zwischen Juni 1793 und Juli 1794 herrschte, auf etwa 40.000 – bei einer damaligen Bevölkerung Frankreichs von circa 27 Millionen Menschen).

Mit anderen Worten: Arendt wollte zur Rettung und Auf-und Errichtung der Freiheit als oberstem politischen Prinzip des Zusammenlebens, dass die Revolution nicht bloß sinnbildlich – das emblematischste Bild der Revolution, das Gemälde von Eugéne Delacroix heißt: »La Liberté guidant le peuple« (39) – »Die Freiheit führt das Volk«– sondern ihrer ganzen Logik nach und ihrem tiefen Verständnis des Sinns von gemäß vom Engagement zur Verwirklichung der Freiheit angeführt und geleitet werde. Es ging ihr darum, hinter den Mechanismus und seine Dynamik zu kommen, der in ernüchternder Regelmäßigkeit dafür verantwortlich war, »dass die Revolution ihre Kinder frisst«.

Doch all das, was zu den wahren Antrieben, den tieferen Beweggründen und ethischen Motiven ihres Denkens gezählt werden muss, überblickte und verstand man in Deutschland nicht und – viel entscheidender – man wollte es auch gar nicht verstehen. Was sollte man schließlich auch mit einer Politikwissenschaftlerin jüdischer Abstammung anfangen, die ein »Recht auf Revolution« (40) postulierte? Die – als Quintessenz aus den korrumpierten und enttäuschten Hoffnungen der Revolutionen – klipp und klar einen »Geist des Widerstandes« des Volkes für den Fall legitimierte, dass »die Scheidung des Volkes in Regierende und Regierte (…) als der eigentliche Sinn des Repräsentantensystems« (41) nicht aufgehoben wird? Was soll man von einer sehr selbstbewussten Frau, die die Forderung Lessings »sich selbst zu leben« (42) zur Maxime ihres Handelns gemacht hatte, halten, die 60 Jahre vor uns Sätze formulierte, die heute – noch oder wieder? – absolut aktuell und äußerst brisant klingen? Sie wurden schon damals als Provokation empfunden, begeisterten aber andererseits die vom Sinnvakuum der »verwalteten Welt« (Adorno) heimgesuchte, aufbegehrende Jugend in den industrialisierten Gesellschaften:

»Wieder wird das Volk aus dem Bereich der Öffentlichkeit ausgeschlossen, wieder sind die öffentlichen Angelegenheiten zum Privileg der Wenigen geworden (…). Die Folge (…) ist, dass das Volk dazu verdammt ist, entweder ›in Lethargie zu versinken, welcher der Tod der öffentlichen Freiheit auf den Fuß folgt‹, oder den ›Geist des Widerstandes‹ gegen jede von ihnen gewählte Staatsmacht zu bewahren, da die einzig ihnen verbleibende wirkliche Macht die in ›Reserve gehaltene Macht der Revolution‹ ist.« (43)

Frühe BRD-Kontinuität mit dem Nazismus

Das kollektive Selbst wollte in der Nachkriegs-BRD jedoch nur schnell zurück zur »Normalität«, das heißt zurück zu dem, was vor dem Krieg dafür gehalten wurde, und man wollte dieses Ziel mit so wenigen Friktionen wie nur möglich erreichen (44). Für Revolutionen hatte man schon gar keinen Sinn. Schließlich hallte in dem Wort ja noch die »völkische« Revolution von 1933 nach und davon wollte man erst recht nichts mehr hören, sehen und wissen. Ohnehin stieß im westdeutschen Frontstaat des Kalten Krieges, zu dem die Adenauer-Regierung die Bundesrepublik im Handumdrehen, sehr zu Arendts Entsetzen gemacht hatte, jede Differenzierungsbemühung in Bezug auf die Themen und das angestammte Terrain der politischen Linken auf taube Ohren. Man hatte alsbald, zumindest zum Teil, mit der neuen bundesrepublikanischen Staatsräson gleich ab 1949 eine Kontinuität zur nationalsozialistischen Zeit wiederhergestellt. Noch ehe die Demokratie sich einspielen und den öffentlichen Raum für sich erobern konnte und sie wirklich durch neue Strukturen zu Leben erweckt worden wäre, stand die bundesdeutsche Staatsräson als Produkt der geostrategischen Interessenlagen Washingtons schon fest. Diese nahmen dem zarten Geschöpf demokratischer Erneuerung sogleich die Luft zum Atmen.

Das kontinuitätsstiftende Moment der Politik war daran zu erkennen, dass man sofort nicht nur wieder zur Verfolgung der Kommunisten (45) blies – deren politische Spitzenfunktionäre damals noch als frei gewählte KPD-Abgeordnete in den Landtagen der Bundesländer und im Bundestag saßen – sondern diese Verfolgung generalstabsmäßig mit Hilfe in- und ausländischer Geheimdienste organisierte und durchsetzte. Dazu passte es gut, Arendts komplexe Haltung zum Kommunismus verzerrt und einseitig überzeichnet wiederzugeben. Alles, was sie sorgsam schied – ihre Kritik am Staatssozialismus im Allgemeinen und dem Stalinismus im Besonderen – landete in einem Topf. Dazu gehört, dass man Falschinformationen über »Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft« (die deutsche Ausgabe erschien 1955) zur eigenen Entlastung kolportierte, vor allem solche, nach denen Arendt in diesem Werk dargelegt hätte, dass Nationalsozialismus und Kommunismus von gleichem Übel seien, was Arendt tatsächlich nie behauptete – im Gegenteil!

Wenn man sich näher mit Hannah Arendts Verhältnis zu Deutschland und vice versa beschäftigt (ein Forschungsgebiet, welches trotz Hochkonjunktur der Arendt-Exegesen merkwürdigerweise brach liegt), kommt man um die Frage nicht herum, ob die Bundesrepublik, die sich in einer Mixtur aus gedankenloser Bequemlichkeit und Überforderung ihrem politischen Denken gegenüber ebenso unsensibel wie ignorant zeigte, gerade deshalb der Person H.A. einen sozusagen unbefristet gültigen, auf Reputation, Ruhm und Ehre abonnierten Freifahrtschein ausstellte? War das dieselbe Bundesrepublik, die sie in den Briefen von ihren Besuchen und teils längeren Aufenthalten dort, ab 1949 beschrieb? Schon die Eindrücke der ersten Reise, die sie zurück nach Deutschland brachte, aus dem sie 16 Jahre zuvor in äußerster Lebensgefahr – bereits im Frühjahr 1933 hatte die Gestapo sie für kurze Zeit verhaftet – geflohen war, beschrieb sie in bemerkenswert ungeschminkter Diktion:

»Die Deutschen leben von der Lebenslüge und der Dummheit. Wenn du hier eine Woche lang sämtliche Zeitungen von rechts bis links gelesen hast, dann bist du reif für die Rückfahrt. Und alles im Tone der Schadenfreude geschrieben. Wahr ist, dass jeder gegen den Krieg ist (Anm. B.S.: Arendt spielt hier auf die frühen Diskussionen zur Wiederbewaffnung an). Das drücken die Zeitungen etwa so aus: Seht Ihr, nun wollt Ihr auf einmal, daß wir Soldaten werden, aber hä, hä, jetzt sind wir gerade Pazifisten (…) sie sehnen sich halt nach Hitlern ohne Krieg zurück, verstehen überhaupt nichts – die Studenten so wenig wie die Arbeiter.« (46)

An der deutlichen Sprache in Bezug auf ihre Wahrnehmung Nachkriegs-Deutschlands ändert sich auch in den Briefzeugnissen der späteren Besuche nichts:

»(…) das Gefühl, das alles nur Fassade ist, hat man wieder einmal nirgends so stark wie hier. Ziemlich unheimlich! Alles überdeckt von einer verstunkenen Restauration! (…)

Geistig ist nicht viel los, außer einer starken Restauration alles Klassischen. Ansonsten immer noch nur Heidegger, aber auch dies ziemlich abscheulich (…), das Durchschnittspublikum verschlafener als in Amerika. (…) das Land treibt, wie mir scheint in ein neues Rapallo, (…) niemand will es so eigentlich. Die Fassade so verspießert, daß ich dauernd leise vor mich hersinge: Der Zopf, der hängt ihm hinten.« (47)

»Die Entwicklung in Deutschland ist recht unheimlich. Bei allen Kommunalwahlen, wo die Wähler nicht fürs Ausland wählen, kommen alte Nazis wieder ans Ruder (…).

(…) in der deutschen Bundesbahn gibt es Plakate und Karten, in denen die Gebiete jenseits der Oder-Neiße-Linie als ›z.Z. unter polnischer Verwaltung‹ fungieren!! Dies hält innerhalb der Bundesrepublik ein jeder für notwendig wegen der 10 Millionen ›Flüchtlinge‹. Man meint es nicht ernst, solange nämlich, bis diejenigen ans Ruder kommen, die es ernst meinen, und der ganze verlogene Saftladen auffliegt (…) Ansonsten eben Wirtschaftswunder weit und breit, und was darunter vorgeht, weiß kein Mensch.« (48)

»Man darf (…) nicht vergessen, daß auch die dann sehr anständig geleisteten Wiedergutmachungszahlungen ursprünglich nur unter starkem Druck des von den Juden mobilisierten Auslands zustande kamen. Aber Du hattest ganz recht (…) die Existenz der Bundesrepublik in den Mittelpunkt zu stellen, denn allein darum geht es ja. Und da muß man, fürchte ich, eben doch sagen: von irgendeiner Revolution der Denkungsart keine Spur! Die Ansätze, die es dazu gab, hat Adenauer vernichtet, und zwar bewußt, indem er reine Interessenpolitik betrieb, nämlich sagte: Die Mehrheit des Volkes hat mitgemacht, ist also interessiert daran, an nichts zu rühren.« (49)

Auch Scheinfrieden haben Nachspiele

Die Eingemeindung in das offiziell den West-Deutschen von den US-Amerikanern übergestülpte Wertesystem und die ob ihrer Substanzlosigkeit (durch das innere Unbeteiligt-Seins derer, die es eigentlich doch anging) etwas geisterhaft-schematisch vor sich gehende Subsumtion unter den Überbau des westlichen Demokratiemodells – bildeten die äußeren Grundlagen, auf denen die Bundesrepublik ihren Scheinfrieden mit Hannah Arendt schließen konnte. Denn ungeachtet dessen, dass man sie nicht bekämpfte, tat man in Deutschland doch alles dafür, um ihren aufrührerischen Geist einzufangen und gleichsam in die Flasche »zurückpfropfen« zu können. Das hatte durchaus seine höhere, sozusagen objektive Richtigkeit, denn Arendts Grundsätze, Überzeugungen und Prinzipien konfligierten mit der repräsentativen Demokratie, die in Deutschland auf Geheiß der West-Alliierten eingeführt worden war, tatsächlich in vielerlei Hinsicht.

Zentrale Rollen in Arendts kritischer Beurteilung der repräsentativen Demokratie (50) spielen die Parteien, die oligarchische Strukturen begünstigen und die Tendenzen zur Abnabelung und Verselbständigung der Exekutive von den anderen Gewalten. Für sie scheinen beide Probleme in diesen Institutionen quasi wesensmäßig als eine Art Geburtsfehler angelegt zu sein. »Ich bin«, so Arendt, »zu der Schlußfolgerung gelangt, daß es die Parteiapparate sind, die uns in Wirklichkeit ohnmächtig machen.« (50)

In »Macht und Gewalt« findet sich mit Blick auf die Bürokratie als Staatsform, die Arendt als »Tyrannis ohne Tyrannen« charakterisiert« die Bemerkung:

»Schließlich ist es den ungeheuren Parteiapparaten überall gelungen, die Staatsbürger inklusive der Parteimitglieder völlig zu entmachten, und dies gilt auch für Länder, in denen der Schutz der elementaren Bürgerrechte noch funktioniert. Das Absterben des (…) Gemeinsinns hat eine lange Geschichte, die mit der Neuzeit anhebt. Aber dieser Prozeß ist in den letzten hundert Jahren durch das Aufkommen der riesigen Parteibürokratien (…) erheblich beschleunigt worden.« (51)

»Das ›Ärgernis‹ der Parteibürokratien« werde allerdings noch »durch die Gefahren der Regierungsbürokratien überschattet, die Arendt in ihrem (…) politischen Essay: ›Lying in Politics, Reflections on the Pentagon Papers‹ (…) vornahm«, so Biographin Brühl-Young, das heißt die Exekutive bereitete ihr – zunächst auf die US-amerikanische Innenpolitik spätestens nach dem Mord an John F. Kennedy und die Tonkin-Lüge bezogen, mit der der Vietnam-Krieg begann – noch mehr Sorgen als die korrumpierten Parteien.« (52)

Folgte man böse gesagt im Hinblick auf das Verhältnis, das man ihrem Denken gegenüber eingenommen hatte, dem Motto »Tod durch Umarmung«, blieb diesem Motto der große Erfolg dennoch verwehrt. Das lag daran, dass Hannah Arendt sich nur von Freunden, nicht aber von Staaten oder Kollektiven umarmen ließ. Auch lugte hinter der Umarmungsstrategie für den unvoreingenommenen Beobachter die eigentliche Intention dann doch zu deutlich hervor: Wurde dieser Umgang mit ihr doch aus rein pragmatischen Gründen gewählt, um sich schmerzvolle Auseinandersetzungen zu ersparen und um dem eigenen Bestreben, den ersehnten Schlussstrich unter die Vergangenheit schnell ziehen zu können, bestmöglichen Dienst zu erweisen. Zugleich war der Vorteil damit verbunden, dass die Bundesrepublik vor aller Welt sich als gelehriger Musterschüler der westlichen Demokratie-Umerziehung präsentieren konnte, was dem neuen Staat und seinen »Phönix aus der Asche« – Wunschprojektionen eine frühe, in seiner Wirkmächtigkeit nicht zu unterschätzende Aufwertung und Bestätigung verschaffte.

Was im Mittelpunkt dieser schmerzvollen Auseinandersetzung, der man so aus dem Weg ging, hätte stehen müssen, hatte Jaspers 1965 benannt. Im Kontext der Diskussionen um die Gesetzesinitiativen und Debatten des Bundestages um die Aufhebung der Verjährungsfristen für Mord und andere schwere Straftaten, die im NS-Staat und im Namen der NS-Ideologie begangen wurden, hatte der aus Enttäuschung über die Entwicklung, die die junge Bundesrepublik genommen hatte, von Heidelberg nach Basel »ausgewanderte« Jaspers mit einer Streitschrift interveniert. Jaspers’ Schrift veranlasste Heinrich Blücher zu der Aussage, sie sei das mutigste, was je nach 1945 von einem Deutschen veröffentlicht worden sei. Ihr Titel: »Wohin treibt die Bundesrepublik?« (53) Jaspers geht darin, in großer Übereinstimmung, ja Einmütigkeit mit Arendt (sie schrieb das Vorwort für die amerikanische Ausgabe) von der Prämisse aus, dass, »(…) nur ein zur Freiheit drängendes, seiner selbst darin bewußtes Volk (…) die Demokratie in freier republikanischer Verfassung, die bisher nur eine Chance ist, verwirklichen (…) kann.« (54)

Nicht nur Jaspers’ Anspruch, mit dem er die Bundesrepublik konfrontierte, nach dem angesichts der totalitären Vergangenheit der Bruch mit dem NS-Staat und der NS-Ideologie sich daran messen lassen müsse, ob im »neuen Staat (…) der größte Grad an Freiheitskraft, den ein Grundrecht entfalten kann, zur Geltung gebracht« werden könne (55) wurde von Arendt – wie das auch aus ihren hier auszugsweise zitierten Briefen hervorgeht – genauso gesehen. Darüber hinaus stimmte sie dem von Jaspers formulierten Passus zur »Klärung der Schuldfrage« inhaltlich voll zu. Arendt plädierte dafür, dass nur politisch Unbelastete in der Bundesrepublik Zugang zu öffentlichen Ämtern haben sollten. Das Kriterium für eine politische Belastung machte sie an der Mitgliedschaft zur NSDAP und ihren gesellschaftlichen, insbesondere berufsständischen, im Geiste der NS-Ideologie gleichgeschalteten Organisationen fest (insoweit die Mitgliedschaft als freiwillig angesehen werden konnte, auch wenn sich eine Nicht-Mitgliedschaft natürlich nicht gerade karriereförderlich erwies). (56)

Jaspers wurde zum Fixstern der Debatte um die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit ab Mitte der 1960er und während der 1970er Jahre. Sein damaliger Beitrag stellt das aktuell Wenige von Jaspers‘ noch vorhandener öffentlicher Präsenz dar. Überhaupt nur mit der Kollektivschuldfrage wird sein Name heute öfter noch in Verbindung gebracht – seine Philosophie spielt kaum noch eine Rolle.

Zur Frage der Kollektivschuld führte Jaspers aus:

»Belastet ist jeder. Zum mindesten hat er nicht rechtzeitig erkannt und gehandelt, hat er dann seit 1933 nicht eingegriffen und nicht sein Leben eingesetzt, als die Verbrechen geschahen, sondern hat dabeigestanden. Meine 1946 veröffentlichte Besinnung auf die Schuldfrage unterschied kriminelle, moralische, politische, metaphysische Schuld. Für die kriminelle Schuld kann es die gerichtliche Sühne je für den einzelnen Täter geben; für die moralische Schuld ist die innere Selbstreinigung des Einzelnen möglich; für die politische Schuld gibt es die Haftung aller Staatsangehörigen; es gibt zwar keine moralische Kollektivschuld, wohl aber eine kollektive politische Haftung (…).

Die politische Haftung betrifft alle, die im Staate durch ihn lebten.« (57)

An diese Gedanken wäre bei dem, was »Aufarbeitung der Vergangenheit« heißen und beinhalten sollte, vorrangig zu denken gewesen, wenn es von vorneherein um eine aufrichtige und tiefgreifende Auseinandersetzung mit der Verantwortung, dem Versagen und der Frage nach der Schuld der Deutschen unter dem Nationalsozialismus gegangen wäre. Arendt traf hingegen auf ein Ausmaß an Selbstgerechtigkeit und Gleichgültigkeit in Deutschland, das sie schockierte:

»Nirgends wird dieser Alptraum von Zerstörung und Schrecken weniger verspürt und nirgendwo weniger darüber gesprochen als in Deutschland. Überall fällt einem auf, dass es keine Reaktion auf das Geschehene gibt, aber es ist schwer zu sagen, ob es sich dabei um eine absichtliche Weigerung zu trauern oder um den Ausdruck einer echten Gefühlsuntätigkeit handelt.« (58)

Jaspers Resümee angesichts der politischen und moralischen Spitzfindig-und Doppelbödigkeiten der Verjährungsdebatte des Bundestages, an dessen Ende die Parlamentarier sich schließlich nur zu einer vierjährigen Verlängerung der Verjährungsfrist für diese NS-Verbrechen durchringen konnten (noch dazu nur unter der Bedingung eines ins Gesetz aufgenommenen Junktims, nach dem im Gegenzug zur Verlängerung gleichzeitig eine Amnestie minder schwerer Straftaten von NS-Tätern beschlossen wurde), fällt sorgenvoll, ja bitter aus. Dies auch angesichts der Neigung der Politiker von links bis rechts, diesen Minimalkonsens als bestandene »Bewährungsprobe« der neuen deutschen Demokratie und die Debatte als »große Stunde des Parlaments« zu feiern. Dagegen gibt Jaspers zu bedenken:

»Man hat den eigentlichen Kampf, dessen Sinn im Grund der Sache lag, vermieden. Man hat unabsichtlich, aber mit sicherem Instinkt, als man die großen Fragen (der Aufarbeitung der Vergangenheit, Anm. B.S.) berührte, sie nicht zur Klarheit kommen lassen. (…) Man vermied nicht nur, die Dinge grundsätzlich bis in die Fundamente unserer Staatlichkeit zu treiben; man verschleierte, wo es dahin hätte kommen können. (…) Jetzt aber frage ich: Warum weichen die Politiker zurück? Ich vermute etwa: Weil der Grundakt der Umkehr nicht vollzogen ist und nicht gefordert wird – weil man fortmacht und nichts ändert, während man behauptet, nationalsozialistische Art überwunden zu haben oder nie dabei gewesen zu sein, – weil man in dem Wahn lebt, die parlamentarischen Institutionen als solche garantierten schon einen freien Staat, weil man an Sicherheit denkt und an nichts als Sicherheit, aber die Grundunwahrheiten in der inneren Verfassung fortbestehen läßt. Weichen die Politiker zurück, weil sie spüren, daß im Fundament nichts ist oder eine Lüge? Weil sie die ungeheure Aufgabe, die den Bundesrepublikanern gestellt und zu lösen möglich ist, nicht zu ergreifen wagen? Kommt daher die große wachsende Unsicherheit und Verwirrung, die man dem Blick entzieht, und der man vergebens durch die Gebärde von Selbstbewusstsein, Stolz, Anmaßung begegnet?« (59)

Die Crux (mit) der deutschen Arendt-Rezeption

Spätestens seit der neoliberalen Wende ist die Historisierung und – mit ihr einhergehend – die popkulturelle Idolisierung Hannah Arendts zum traurigen Common Sense in der Bundesrepublik geworden. Glücklicherweise ist das nicht allen Interpreten verborgen geblieben. Anlässlich der beiden Arendt-Doppelgedenkjahre« 2005 (30. Todestag) und 2006 (100. Geburtstag) bemerkte der österreichische Politologe Oliver Marchart:

»In Arendts Fall macht solch Gedenken nur sichtbar, was schon länger zu beobachten war: ›die weltweite Herausbildung einer publizistischen Arendt-Industrie‹. Die Gedenkevents, organisiert als ›generalstabsmäßig inszeniertes Erinnern‹ (…) produzieren (…) noch tieferes Vergessen. Im gnadenlosen Abfeiern wird unsichtbar, was das eigentlich Provokante eines Werks ausmacht. Fast möchte man hinzufügen, diese habe sich zu einer gut geölten Maschine entwickelt, die standardisierte und kaum noch unterscheidbare Produkte auswirft. Wiederholt der populärphilosophische Industriezweig die immer gleichen, Arendt zugeschriebenen Stehthesen, so flüchtet der fachphilosophische Industriezweig in rein philologische Arbeit. Während Letztere durchaus verdienstvoll sein kann, verkommt sie schnell zu einer Thanatologie, die Arendt vom Tod, nämlich vom mortifizierten Text her denkt und nicht von der Kategorie der Geburt und des Neubeginns, die (…) für Arendt selbst zentral war.« (60)

Die Crux an dieser Rezeption ist nicht nur, dass sie bis heute den Umgang mit der politischen Theoretikerin in Deutschland bestimmt. Vielmehr drückt sich darin etwas aus, was über das eigentliche rezeptionsgeschichtliche Problem weit hinausgeht, da es das allgemeine Verhältnis der Deutschen zur politischen Welt betrifft. Nimmt man die nachkriegsdeutsche Doppelmoral genauer in Augenschein, so wie sie einerseits aus der unbearbeitet gebliebenen, latent traumatisierend als verdrängt weiter wirkenden Vergangenheit entstanden ist, andererseits sich als die unselige Neigung des deutschen Sozialcharakters zum Musterschülerhaften in der Form von Überlegenheitsgefühlen trotz Nazismus fast ungestört innerhalb der Bahnen der jungen Bundesrepublik erneut ausprägen konnte, dürfte gerade dieses Musterschülerhafte, das spezielle »Am-deutschen-Wesen-soll-die-Welt-genesen«-Sendungsbewusstsein verantwortlich dafür sein, dass eine Mehrheit der Deutschen auch heute noch glaubt, menschlich über anderen zu stehen und moralisch befugt zu sein, über sie zu richten. In der aktuell sich zuspitzenden Krise sehen wir, wie »die deutsche Überlegenheit« als Produkt uneingestandener, nicht aufgearbeiteter Traumatisierung und von ins Leere laufender moralischer Kompensationen ungebremst mit voller Wucht wieder auf die geschichtliche Bühne zurückkehrt. Allem Anschein nach lässt sie sich, aufgrund der ihr inkarnierten Doppelmoral, nicht davon abbringen, auch ein drittes Mal innerhalb eines Jahrhunderts toxisch auf die Welt einzuwirken. Wobei die langfristigen Konsequenzen auf die globalen Konfliktlagen des 21. Jahrhunderts zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht richtig abgeschätzt werden können. (61)

Es liefert – wohl gepaart mit dem den Deutschen nachgesagten Effizienzdenken sowie jenem Phänomen, das man im Angelsächsischen »the german Angst« nennt – auch den Schlüssel zur tiefenpsychologischen Erklärung, warum in Deutschland das Corona-Pandemie-Narrativ auf so eine große innere Bereitschaft zur Gefolgschaft wie nirgends sonst stoßen konnte, und weiterhin laut aktuellen Meinungsumfragen (Stand Dezember 2020) von einer Mehrheit unterstützt wird (62). Bemerkenswert ist, mit welcher quasireligiösen Inbrunst in Deutschland die hygienepolitischen Regeln, auch die absurdesten (63) , nicht nur aufgestellt, durchgesetzt und bei Nicht-Befolgung streng bestraft, sondern – und das vor allem – gehorsam befolgt wurden.

»Coronismus« und der unbedingte Glaube an die Autorität

Spiegelbildlich zur Verfolgung der Corona-Maßnahmenkritiker, gibt es heute nirgendwo sonst – wie es alleine die Tatsache bezeugt, dass in Deutschland (Stand Januar 2023) immer noch Maskenzwang in wichtigen Bereichen des öffentlichen Lebens herrscht und Masken zuhauf auch freiwillig weiterhin getragen werden (das obwohl sie nachweislich keinen Nutzen haben und bei unsachgemäßem, zu langen Tragen gesundheitsschädlich sind) – eine so große Gemeinde an Corona-Gläubigen. Sie hat der Mathematik-Didaktiker Wolfram Meyerhöfer auf den trefflichen Namen der »Coronisten« getauft. Meyerhöfer erkennt in der Ideologie des »New Normal« ein dogmatisches Glaubenssystem und weist auf die autoritaristischen Wurzeln und Implikationen dieses Glaubens hin:

Für den Coronisten, so Meyerhöfer, könnten die Maßnahmen allenfalls auslaufen, wenn »eine medizinische Autorität sagt, dass die Pandemie vorbei ist.« Die Sache hat aber einen Haken:

»Eine solche Autorität wird es nicht geben. Seit dem Februar 2020 gab es für medizinische Autoritäten sehr viele günstige Zeitpunkte, um zu sagen: Die Gefahr, die wir angenommen haben, hat sich als deutlich geringer erwiesen als wir anfangs glaubten, wir können einfach zu unserem alten Leben zurückkehren. Auf allen Ebenen (…) – von Laien bis hin zu Experten für alle möglichen Fachgebiete – haben Menschen sich Positionen zu Corona erarbeitet, die sie wahrscheinlich im Wesentlichen nicht mehr verlassen werden. (…) Sobald eine medizinische Autorität einem coronistischen Laien sagt, dass die Gefahr vorüber ist, wird dieser Laie der Autorität ihren Autoritätsstatus absprechen. Der Coronist wird sagen: Oh, jetzt ist der auch zu den Verharmlosern übergelaufen.« (64)

Daran lässt sich zeigen, dass der Glaube an die Autorität bei diesen Menschen stärker und getrennt, ja isoliert vom Glauben an einzelne Autoritäten wirkt und ihnen besonders tief eingepflanzt ist. Dementsprechend muss zwischen Relation und Objektkonstanz differenziert werden: Während die Objekte des Autoritätsglaubens volatil sein und ausgetauscht werden können, wird der Gehorsam selbst beständig mit absolutem Gehorsam befolgt. Darin korrespondiert der Glaube der Coronisten mit der Rationalisierung des Irrationalen, der Haltung der kleinen und der großen Eichmänner, die ihren Gehorsam damit verteidigten, nur »ihre Pflicht getan« zu haben. Hannah Arendt hat in der Unfähigkeit zur Kommunikation des Autoritätshörigen – die heute ja als Sprachlosigkeit zwischen Maßnahmenbefürwortern und den Maßnahmenkritikern, den »Geimpften« und »Ungeimpften« herrscht (und diese Unterscheidung hat die bundesrepublikanische Gesellschaft tiefer als alle anderen Unterscheidungen je zuvor gespalten) – das eigentliche Problem erkannt, das sie dafür verantwortlich hielt, dass »menschliche Wesen sich weigern Personen zu sein« – wobei Arendt Person-Sein als »Befähigung« versteht, »überhaupt Überzeugungen auszubilden«. (65)

Wer heute aber überhaupt noch Überzeugungen ausbildet – und an dem Punkt sind wir wieder beim »gefährlichen Denken« angelangt – könnte Gefahr laufen als »Querdenker« an den gesellschaftlichen und leitmedialen Pranger gestellt zu werden und als »Delegitimierer des Staates« schnell ins Visier der Verfassungsschutzorgane zu geraten.

Zur Causa Eichmann hat sie als Beobachterin des Prozesses gegen den SS-Obersturmbannführer (der 1961 in Jerusalem stattfand und mit der Verurteilung Eichmanns zum Tod endete) die Hermetik des autoritären Charakters, die Eichmann seine »wahnhaft normalen« Züge gab, so beschrieben:

»Eine Verständigung mit Eichmann war unmöglich, nicht weil er log, sondern weil ihn der denkbar zuverlässigste Schutzwall gegen die Worte und gegen die Gegenwart anderer, und daher gegen die Wirklichkeit selbst, umgab: absoluter Mangel an Vorstellungskraft.« (66)

Eichmann war für Arendt der typische Mitläufer,

»der Lust am ›Funktionieren‹ hatte. Er wollte ›mitmachen. Er wollte ›Wir‹ sagen, und dies Mitmachen und dies Wir-sagen-Wollen war ja ganz genug, um die allergrößten Verbrechen möglich zu machen. […] In diesem Handeln gibt es ein ganz großes Lustgefühl‹.

Hannah Arendt war empört über Eichmanns Dummheit, weil er Befehle ausführte, ohne sich vorzustellen, was sie auslösten. ›Gedankenlosigkeit‹ (…) wird in den folgenden Jahren für Hannah Arendt zu einem Kernbegriff ihres philosophischen Denkens.« (66)

Allen Mitläufern und Nutznießern des Nazi-Regimes war gemein, dass sie einen solchen »Schutzwall gegen die Worte und gegen die Gegenwart anderer« errichtet hatten. Diese Abschottung hielt über den Zusammenbruch von 1945 hinaus dauerhaft an. Darauf, dass die Bundesrepublik von Beginn an nicht nur die Mitläufer und das Mitläufertum deckte – und mit ihnen sogar gegen jene kollaborierte, die das Land wahrhaft erneuern wollten – zielte Arendts Kritik auf die durch den breiten Fluss eines unbedingten Vergessenwollens unterspülten moralischen Fundamente der wiederhergestellten Staatlichkeit des westlich-demokratischen und kapitalistischen Teils Deutschlands.

»Aushalten, Wissen, Nacherzählen« – Zum Elend deutscher »Vergangenheitsbewältigung«

In puncto »Vergangenheitsbewältigung« – der Lebenslüge der Bonner Republik – konfrontierte Arendt 1959 in ihrer Rede aus Anlass der Entgegennahme des schon erwähnten Hamburger Lessing-Preises die deutsche Öffentlichkeit mit unbequemen Wahrheiten:

»Hier (in der Verwendung des Ausdrucks »Vergangenheitsbewältigung«, Anm. B.S.) hat natürlich auch die dem Außenstehenden so auffällige tiefe Ungeschicklichkeit der Deutschen ihren Grund, sich in einem Gespräch über die Frage der Vergangenheit überhaupt zu bewegen. Wie schwer es sein muss, hier einen Weg zu finden, kommt vielleicht am deutlichsten in der gängigen Redensart zum Ausdruck, das Vergangene sei noch unbewältigt, man müsse erst einmal daran gehen, die Vergangenheit zu bewältigen. Dies kann man wahrscheinlich mit keiner Vergangenheit, sicher aber nicht mit dieser. Das höchste, was man erreichen kann, ist zu wissen und auszuhalten, dass es so und nicht anders gewesen ist, und dann zu sehen und abzuwarten, was sich daraus ergibt.

(…)

Sofern es überhaupt ein ›Bewältigen‹ der Vergangenheit gibt, besteht es im Nacherzählen dessen, was sich ereignet hat.« (68)

Genau von diesem »Nacherzählen« – es hätte das Ende der Kommunikationsblockade bedeutet, deren Ursachen in der Autoritätsgläubigkeit begraben lagen – wollte man aber im Rausch des bundesrepublikanischen Wirtschaftswunders und der »Wir-krempeln-die-Ärmel-hoch-und-steigern-das-Bruttosozialprodukt«-Stimmung nichts hören. Der Refrain der Adenauer-Zeit lautete vielmehr: »Vorwärts, vorwärts immer! Rückwärts nimmer und schnell vergessen!« Und so verwundert es nicht, dass Arendt auf ihren Fahrten durch Deutschland und an den verschiedenen Orten, die sie besuchte, vor allem immer wieder eines wahrnahm: die Abwehr gegen das Vergangene.

Auch gab sie zur Debatte um die sogenannte Vergangenheitsbewältigung zu bedenken, »(…) dass wir alle an der Vergangenheit (…) die Schäbigkeit dieser Massenmörder ohne Schuldbewußtsein (wie Eichmann, Anm. B.S.) und die gedankenlose Minderwertigkeit ihrer sogenannten Ideale (…) gerade nicht bewältigen können.« (69)

Hinzu komme

»(…) die Unbekümmertheit, mit der man in Deutschland bis zur Gefangennahme von Eichmann sich offenbar damit abgefunden hatte, die Mörder ‚unter uns‘ zu wissen, ohne ihnen den Prozeß zu machen, ja ihnen vielfach zu ermöglichen, ihre Karrieren ruhig fortzusetzen – nun natürlich ohne Mord und Totschlag – als sei nichts oder doch beinahe nichts passiert.« (70)

»Politisch, scheint mir«, so Arendt im Gespräch mit Thilo Koch,

»wird das deutsche Volk berechtigt sein, diese furchtbare Vergangenheit für bewältigt zu erklären, wenn es die Mörder, die immer noch unter ihm unbehelligt leben, abgeurteilt und alle wirklich Belasteten aus den Positionen des öffentlichen, nicht des privaten und Geschäftslebens entfernt hat. Wenn das nicht geschieht, wird die Vergangenheit trotz allen Geredes unbewältigt bleiben – oder man wird warten müssen, bis wir alle tot sind.« (71)

Praktisch sah das dann so aus:

»Fünfzehn Jahre gingen ins Land der Täter, Mitläufer und Zuschauer, ins Land des fleißigen Wiederaufbaus und des unverhofften Wirtschaftswunders – (…) obschon die Strafverfolgungsbehörden von Amts wegen [StPO § 152] verpflichtet waren, die von Deutschen begangenen Verbrechen zu ahnden – (…) bis eine bundesdeutsche Staatsanwaltschaft erstmals systematische und umfassende Ermittlungen gegen SS-Personal des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau (1940 – 1945) einleitete und im Rahmen eines Sammelverfahrens den Versuch unternahm, den Verbrechenskomplex Auschwitz aufzuklären.« (72)

Erst in den 1970er-Jahren sollte durch Bewusstseinsveränderung – eine der Folgen der Studentenproteste – die deutsche Justiz aufwachen. Die Studenten hatten sich in ihrem Kampf die Kritik an der Ignoranz und Verweigerungshaltung von Politik und Gesellschaft sich einer Aufarbeitung der Vergangenheit – gerade auch innerhalb der Justiz und den Universitäten (»Unter den Talaren, der Muff von tausend Jahren«) zu stellen, ganz oben auf ihre Fahnen geschrieben. Der Konflikt wurde seitens der Studenten teilweise falsch adressiert (statt der Eltern‑, hätte viel stärker eigentlich die Großeltern-Generation den Referenzpunkt für die kritischen Nachfragen der 68er bilden müssen, dessen männlicher Teil war durch den Krieg aber stark dezimiert wurden) und im Rahmen eines intergenerationell vielschichtigen Problems, bei dem Autorität und Autoritätsversagen eine wichtige Rolle spielten, ausgetragen. Auch wenn es in dem Konflikt bei näherer Betrachtung nicht allein um Schuld, Sühne, Verantwortung und Verdrängung in Bezug auf die faschistische Vergangenheit, sondern auch noch um andere tiefenpsychologische Probleme ging – was zum Resultat hatte, die Komplexität des Konflikts lange Zeit für beide Seiten undurchschaubar und besonders belastend zu machen – war es dennoch ein großes Verdienst der Studentenbewegung, die Diskussion um die Aufarbeitung der Vergangenheit überhaupt ins Rollen gebracht zu haben. Nicht zufällig fiel dies ja auch mit dem einzigen Demokratisierungsschub zusammen, den die Bundesrepublik erleben und der bis zur heißen Phase des RAF-Terrorismus trotz einiger Rückschläge, wie die Einführung des »Radikalenerlasses« im öffentlichen Dienst, der Rücktritt Willy Brandts und der frühe Tod des linksliberalen FDP-Reformers Karl-Hermann Flach anhalten sollte.

Das alles – um hier den Faden hier wieder aufzunehmen – konnte den Frieden, den die Politik mit Arendt qua Umgarnung und Beförderung ihrer Person in den – gemeinen Sterblichen ja bekanntermaßen verwehrt bleibenden – Klassikerhimmel machte, nicht stören. Im Gegenteil: Unbequeme Geister »wegzuloben« war hierzulande schon immer eine der probatesten Methoden sie unschädlich zu machen, bevor sie der deutschen »Volksseele« wirklich gefährlich werden – Goethe ist ein weiterer, höchst lehrreicher Fall dafür. (73)

Die Verkennung Arendts: Kein Missverständnis, sondern motivierte Fehlleistung

Meine rezeptionsgeschichtliche These beruht also nicht auf der Annahme, dass es sich beim Umgang mit Arendts Werk um ein Missverständnis handelt – mag dies auch in der verschärften Form eines nicht zufälligen, sondern strukturellen Missverständnisses unterstellt werden – sondern geht darüber hinaus:

Das Schicksal, das Hannah Arendts Werk in Deutschland widerfuhr, liegt an einer teils absichts‑, teils ahnungsvollen Verkennung, die in dem Maße immer festere Formen annahm, in dem der republikanische Anspruch und die demokratische Substanz sich in der Bundesrepublik verflüchtigten. Der revolutionär-freiheitliche, radikal-demokratische, emanzipatorisch-herrschaftskritische Geist Hannah Arendts – der klar beweist, dass Arendts politisches Denken im besten Sinne links ist, jedenfalls dann, wenn man die sogenannte Linke – ihr finales autoritäre Outing in der Corona-Krise gilt es dafür noch näher zu untersuchen – und damit einen Großteil dessen, was sich früher und heute als links bezeichnet, von dem Begriff abzieht, ist bis heute in Deutschland nicht erfasst, geschweige denn gewürdigt worden. Dies Nicht-Begreifen ist in erster Linie dem Verstrickt-Sein der deutschen Nachkriegsöffentlichkeit in die Verbrechen des Nazi-Regimes geschuldet. Dieses Verstrickt-Sein ist als der eigentliche, bis heute ungelöst gebliebene gordische Knoten anzusehen, der eine immanent textkritische und unvoreingenommene Lektüre ihres Werkes zu einem derart schwierigen Unterfangen machte. Es lehrt uns, dass Reflexion eben immer nur um den Preis der Selbstreflexion des oder der Handelnden zu haben ist.

Aus diesem Grund habe ich Wert daraufgelegt, eingangs ausführlicher zu referieren, wie die psychopolitische Verfasstheit und der Umgang der Bundesrepublik mit der totalitären Vergangenheit von Anfang an die angemessene Rezeption des politischen Denkens Hannah Arendts untergruben. Darauf, dass seitdem das totalitäre Erbe sich höchstwahrscheinlich als das Demokratie-Problem der Deutschen perpetuiert haben dürfte, wodurch es höchst virulent bis in unsere Gegenwart hineinwirkt und sie unbewusst beeinflusst, macht das folgende Zitat aufmerksam. Es ist einem jüngst erschienenen Sammelband kritischer Texte zur Corona-Krise entnommen:

»Eine echte demokratische Kultur hat sich in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg nie entwickelt, sie blieb stets auf Teilsegmente der Gesellschaft beschränkt. Hinzu kommt offensichtlich eine über viele Generationen eingeübte und im Tiefenbewusstsein verankerte Autoritätshörigkeit und Staatsgläubigkeit.« (74)

Am Schluss des ersten Kapitels, das die speziellen Probleme der deutschen Hannah Arendt-Rezeption näher zu beleuchten versuchte, lautet das Resümee daher:

Die Bundesrepublik Deutschland machte es sich leicht mit Arendt.

Hannah Arendts Werk aber hat man es dadurch besonders schwer gemacht.

Denn wer sich näher mit dieser klugen, faszinierenden Frau und unbestechlichen Denkerin auseinandersetzt und dabei die üblich gewordenen Scheuklappen ablegt – wer sich also einen unvoreingenommenen Zugang auf ihr Leben und Werk erarbeitet, was am besten dadurch gelingen kann, dass man sie einfach beim Wort nimmt – der weiß, dass nichts weniger dieser streitbaren Intellektuellen gerecht werden kann, als wenn man sie aus den Wirren und Kämpfen der politischen Gegenwart, ihrer Nachwelt, herauszuhalten oder herauszuziehen versucht. Dem Ansatz affirmativ-historisierender, ikonografischer Stilisierung folgt aber die Methode, die bevorzugt immer dann Anwendung findet, wenn Denker, deren Theorien für die herrschende Gesellschaftsordnung »Dynamit« (Nietzsche) sind, weihevoll auf hohe Sockel postiert und ins Museum, wie hier zum Beispiel in die Abteilung »große Staatsphilosophen« abgeschoben und entsorgt werden. Abgeschoben und entsorgt wurde und wird auch »der Fall« Hannah Arendts. Dabei ist ihr Denken, so formuliert es der schon erwähnte Politologe Oliver Marchart, ist gerade wegen seines »unzeitgemäßen Optimismus aktuell«. Denn Arendt

»verteidigt einen emphatischen Begriff des Politischen, wo dieses Politische längst abgeschrieben wurde – und sich doch immer wieder zurückmeldet (…). In ihrem Werk wird die Tatsache evident, dass die Welt verändert werden kann, dass nichts so bleiben muss, wie es ist, und dass, im Pathos der Globalisierungskritiker gesprochen, eine andere Welt möglich ist.« (75)

Der revolutionäre Gestus ihres Denkens lässt sich in mehrfacher Hinsicht unter die Kategorie intellektuellen »Sprengstoffs« fassen. Dazu gehört die Überzeugung, dass der Mensch als Handelnder den Maßstab aller (politischen) Dinge darstelle – und nicht etwas Äußerliches, seien es die Gesetze oder die Ideen.

Keiner Rezeption, die als Teil eines vorherrschend restaurativen und reaktionären, autoritätshörigen und staatstragenden Überbaus, der Demokratie in praxi nur gutheißt, wenn sie auf Sparflamme gesetzt ist und auf Sparflamme bleibt – das heißt in wenigen, eingehegten Reservaten der Gesellschaft, an Spezialisten delegiert, berufsmäßig ausgeführt und in inneren, abgedunkelten Räumen der Macht statt an der lichten und frei zugänglichen Öffentlichkeit der Polis verhandelt wird – konnte das je genehm sein noch genehm werden. Die Demokratie in der Bundesrepublik wurde gleich zu Beginn der Bundesrepublik dazu verurteilt, sich als politische Handlungs-und Lebensform gerade nicht entwickeln zu können.

Die neue politische Klasse bestand überwiegend aus der alten – wirkliche Ausnahmen bildeten nur die wenigen Unbelasteten, die im neuen Staat aber ständig übler Nachrede und Diffamierung ausgesetzt wurden und die freien, unabhängigen Geister, die man in der Rolle von Politikern aber nie ganz ernst zu nehmen gewillt war. Diese politische Klasse bekannte sich von Beginn der Bundesrepublik an nur halbherzig zur Demokratie. Sie nahm den republikanischen Geist und damit das revolutionäre Erbe der Demokratie nie an. Die Spannung, die politisch daraus entstand, durchzieht Hannah Arendts Werk sozusagen seismographisch und lotet sie nach allen Richtungen hin aus. Die Spannung besteht zwischen ihrer Erkenntnis der Freiheit als dem Sinn von Politik und dem faktischen Dementi dieses Sinns durch die repräsentative Demokratie. Es handelt sich dabei, wie sie in Über die Revolution schreibt,

um den Kampf des Volkes gegen den erbarmungslos zentralisierten Staatsapparat, der unter der Vorgabe, die souveräne Nation zu verkörpern, daranging, das Volk aller Macht zu berauben. (…) Das Recht, zu den öffentlichen Angelegenheiten zugelassen zu werden, wurde und wird dem Volk weiterhin verwehrt«. (76) Was liegt unter solchen Umständen näher, »als der (…) gefährlichen Theorie zuzustimmen, derzufolge zwar alle Macht vom Volke stammt, das Volk aber diese Macht nur am Wahltag besitzt, wonach sie Eigentum der Regierenden wird?

Aber: »(…) politische Freiheit (…) ist nie verwirklicht, wenn das Recht auf aktive Teilhabe an den öffentlichen Angelegenheiten den Bürgern nicht garantiert ist.« (77)

Nach diesen Worten scheint es fast überflüssig zu sein, am Kapitelschluss noch einmal zu betonen, dass es genau diese Einsichten (und einige weitere, die wir im Verlauf der Darstellung noch kennenlernen werden) sind – die Arendts Denken so aktuell und weiterhin »gefährlich« machen.

Anmerkungen

1 Im Text folge ich der Definition der Global Governance, die die Bundeszentrale für politische Bildung (BpB) gegeben hat: »Als Global Governance bezeichnet man alle Entscheidungs-und Umsetzungsmechanismen- und ‑prozeduren auf globaler Ebene. Akteure der Global Governance sind nationale Regierungen, internationale (zum Beispiel UNO, Weltwirtschaftsforum, Weltbank) und regional internationale (zum Beispiel die EU) Organisationen, multinationale Unternehmen, NGOs (Nicht Regierungs-Organisationen) aus der sog. Zivilgesellschaft, Think Tanks, Stiftungen, Interessenverbände, einflussreiche Lobbyorganisationen und Medien, Kirchen, religiöse und weltanschauliche Gruppen. Ich verwende den Begriff der Global Governance hier »als technisch und technologisch gestützte, informelle Weltregierung.« https://www.bpb.de/veranstaltungen/netzwerke/teamglobal/67457/global-governance – Zur Präzisierung gebrauche ich ferner den Begriff der Global Corporate Governance. Damit soll der hohe Verschmelzungsgrad zwischen den politischen und großökonomischen Macht-und Interessenssphären (Einfluss multinationaler Konzerne, Schattenbanken, Hedge-Fonds usw.) und wie beide ihre Macht dadurch ausdehnen, angezeigt werden. Dieses Macht-und Herrschaftsamalgam stellt auf globaler Ebene die Verwirklichung von Mussolinis Diktum: »Der Faschismus sollte Korporatismus heißen, weil er die perfekte Verschmelzung der Macht von Regierung und Konzernen ist, dar. Siehe dazu auch: Rainer Rupp, »Der Faschismus soll Korporatismus heißen« – Die Allianz zwischen FBI und globaler Finanzelite, https://www.freidenker.org/?p=15097, 31.1.2023.

2 https://www.deutschlandfunkkultur.de/hannah-arendt-und-wolfram-eilenberger-diese-buecher-wollen-100.html. Diese Entwicklung setzte erst nach ihrem Tod 1975 in New York ein.

3 Ich umkreise das Problem an dieser Stelle nur, da ich im Verlauf meiner Darstellung näher begründen werde, warum ich die Diagnose von Marchart teile und worin ich die Gründe für diese »Depolitisierung« im Umgang mit Hannah Arendts Werk sehe.