Dies ist der zehnte Teil einer umfassenden auf mehrere Teile angelegten Artikelserie von Jan Müller über China. Beinhalten wird die Serie folgende Teile:

- Das alte China (plus Einleitung)

- Die Entstehung des Kapitalismus in China und die Erste Chinesische Revolution

- Die Zweite Chinesische Revolution (1925 – 27)

- Die KPCh wird Guerillabewegung (1928 – 1945)

- Der Chinesische Bürgerkrieg und die Dritte Chinesische Revolution (1945 – 49)

- Von der »neudemokratischen« zur sozialistischen Revolution

- Im Bündnis mit der Sowjetunion (1949 – 60)

- Großer Sprung nach vorne, Bruch mit der Sowjetunion und Kulturrevolution: Der Hochmaoismus (1958 – 69)

- Umkehr der Allianzen und Drei-Welten-Theorie: Der Spätmaoismus (1969 – 78)

- Erste Etappe der Wirtschaftsreformen und Putschversuch (1978 – 89)

- China im Zeitalter des Neoliberalismus (1989 – 2008)

- Kleiner Wohlstand und neue Seidenstraße (ab 2008)

- China und Corona

- China und der Ukrainekrieg

- Schlussfolgerungen über den Charakter Chinas

Die Artikelserie als Broschüre mit weiteren Anhängen, Literaturverzeichnis und weiterführender Literatur kann man unter folgendem Link herunterladen: China: Ein langer Weg – wohin?

Erste Etappe der Wirtschaftsreformen und Putschversuch (1978 – 89)

Ab Mitte der 70er Jahre gab es ein Gerangel in der Parteiführung um die Nachfolge des kranken Mao. Jede Äußerung von ihm wurde genau beachtet. Im Jahr 1974 kritisierte er die radikalen Exponenten der Kulturrevolution, darunter seine Frau Jiang Qing, sowie Zhang Conquiao, Yao Wenyuan und Wang Hongwen als »Viererbande«. Mao hatte Wang die operative Arbeit des ZK übertragen, als Premierminister Zhou Enlai in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Wang war damit offensichtlich überfordert. Deshalb holte Mao den im Zuge der Kulturevolution verurteilten Deng Xiao-ping in die Zentrale zurück und übertrug ihm Wangs Funktionen. Deng wurde jetzt in seine Funktion als Mitglied des Politbüros und der Militärkommission wieder eingesetzt. Er war es auch, der im April 1974 vor der UNO-Vollversammlung die antikommunistische Drei-Welten-Theorie verkündete und China damit öffentlich an der Seite der USA positionierte.1

Am 8. Januar 1976 starb der im Volke sehr beliebte Zhou Enlai. Mao setzte nun nicht Deng, sondern den weitgehend unbekannten Hua Guo-feng als Verantwortlichen für die operative Arbeit des ZK ein. Damit wurde er de facto auch zu seinem Nachfolger ernannt.

Am 9. September 1976 starb Mao Tse-tung im Alter von 84 Jahren. Nur wenig später, am 6. Oktober 1976 verkündete sein Nachfolger Hua Guo-feng den anwesenden Mitgliedern der »Viererbande« auf einer Politbüro-Sitzung einen Beschluss, sie hätten sich »parteifeindlicher und antisozialistischer Verbrechen« schuldig gemacht. Sie wurden sofort festgenommen und später zum Tode verurteilt, dann aber zu lebenslanger Haft begnadigt. Damit waren in der Parteiführung die radikalen Exponenten der Kulturrevolution ausgeschaltet worden.2

Allerdings hatte sich Hua damit eines Teils seiner potentiellen Verbündeten beraubt. Auf einer langandauernden ZK-Tagung im November und Dezember 1978 wurde er nun seinerseits entmachtet und zahlreiche im Verlauf der Kulturrevolution verurteilte Parteimitglieder rehabilitiert. Deng Xiao-ping wurde, obwohl er kein formelles Amt innehatte, zum führenden Repräsentanten der Partei. Seine Forderung nach Marktreformen fand allgemeine Zustimmung. Hua Guo-feng behielt zwar bis 1981 seine Ämter, hatte aber tatsächlich nichts mehr zu sagen. Im Juni 1981 wurde Deng Xiao-ping zum Vorsitzenden der Zentralen Militärkommission gewählt.3

Sofort nach der Machtübernahme Dengs starteten Marktreformen. Diese begannen im Jahr 1979 in der Landwirtschaft. Um die Produktion von Getreide anzuregen, wurden die Produktionsbrigaden aufgelöst und den Bauernfamilien vertraglich die Verantwortung für die landwirtschaftliche Produktion übertragen. Grund und Boden blieb Staatseigentum.

Damit sollten »die Vorzüge der kleinen Landwirtschaft entfaltet« sowie die »übermäßigen Zentralisation der Leitung« und die »Gleichmacherei« überwunden werden.

In kurzer Zeit änderte sich die Sozialstruktur des Dorfes. Neben Einzelbauern, Handwerkern und ländlichen Kapitalisten entstand eine Schicht unterbäuerlicher Lohnarbeiter. Bis Ende 1983 war die Zahl der Kleinunternehmen in Industrie, Handwerk und Handel auf dem Dorfe um 190 Prozent und in der Stadt um 53 Prozent angestiegen und zwar auf 5,8 Millionen. Sie durften jeweils 3 Lohnarbeiter und 5 »Lehrlinge« einstellen.4

Den Bauern wurde die Benutzung des ihnen zugeteilten Landes für 15 Jahre und mehr zugesagt. Privates Kapital konnte auf dem Lande unbegrenzt zirkulieren. Gleichzeitig wurden die Preise für landwirtschaftliche Erzeugnisse erhöht. Bauern erhielten das Recht, ihre Produkte in anderen Regionen abzusetzen, Produktionsmittel zu erwerben und in Unternehmen zu investieren.

Ende 1983 wurde bereits 97 Prozent des Landes der Produktionsbrigaden von Einzelfamilien bewirtschaftet. Im Jahr 1985 wurden die Volkskommunen auch als unterste Ebene der Verwaltung aufgelöst und die 1958 abgeschafften Volksregierungen der Kreise und Dörfer neu gebildet.5

Die Reformen zeigten zunächst Erfolge, denn die Getreideproduktion erhöhte sich von 304,7 Millionen Tonnen im Jahr 1978 auf 407,31 Millionen Tonnen im Jahr 1984. Das war ein Zuwachs von 33,64 Prozent. Mitte der 80er Jahre begann jedoch die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der kleinbäuerlichen Wirtschaft an ihre Grenzen zu stoßen. Schritte zur Entwicklung neuer landwirtschaftlicher Genossenschaften blieben aus.6 Es war nun nicht mehr möglich, die Landwirtschaft auf sozialistischer Grundlage zu modernisieren. Hauptgrund war wohl, dass die Parteiführung befürchtete, eine neue Genossenschaftskampagne würde von den Bauern – besonders den Großbauern – als Bruch des Versprechens gewertet werden, an der Bodennutzung mindestens 15 Jahre nichts zu ändern. Außerdem könnten dadurch linke, maoistische Elemente in der Partei gestärkt werden, gegen die Deng und andere Reformer in den ganzen 80er Jahren einen erbitterten Kampf führten.

Reformen in der Industrie folgten 1984. Die staatlichen Industriebetriebe bekamen eine größere Selbständigkeit. Sie wurden als »unabhängige Wirtschaftsgebilde« definiert, die selbständig wirtschaften und für Gewinn und Verlust selbst verantwortlich sind. Die Abführung der Gewinne der Industriebetriebe an den Staatshaushalt wurde beendet. An ihre Stelle trat die Erhebung von Steuern. Die Unternehmen konnten nun im Schnitt über 45 Prozent ihres Gewinns selbst verfügen.7

Die staatliche Festsetzung der Preise wurde bedeutend eingeschränkt. Preise sollten grundsätzlich über den Markt gebildet werden.

Die wirtschaftsleitenden Ministerien wurden aufgelöst. Der Staat zog sich auf die Regulierung von makroökonomischen Bedingungen zurück. Die über den Plan erfolgende Zuteilung von Ressourcen wurde stark eingeschränkt. Im Bereich der Industrie wurden 1988 nur noch 60 Erzeugnisse mit einem Gesamtwert an der Industrieproduktion von 20 Prozent zugeteilt.

Die Gehälter und Erfolgsprämien der Manager wurden deutlich erhöht. Es kam zu einer wesentlich größeren Lohnspreizung bei den Arbeitern. Der Lohn sollte nach geistiger und körperlicher, komplizierter und einfacher, versierter und nichtversierter Arbeit deutlich stärker differenziert werden, als es bisher der Fall war. Anstelle von Erfolgsprämien für die ganze Belegschaft trat die Akkordarbeit. Diese zunehmende Ungleichheit wurde damit begründet, dass es einem Teil der Gesellschaft gestattet werden sollte, zuerst wohlhabend zu werden, um dadurch die anderen Menschen anzuspornen, es ihnen gleich zu tun.

Die Gewerkschaften spielten bei diesen Reformen keine Rolle. Bestrebungen der Belegschaften nach 1980, ihre Betriebsleiter selbst zu wählen, wurden bald unterbunden.8

Es kam zu einem wesentlich stärkeren ökonomischen Austausch mit dem Ausland. Im Jahr 1979 wurden in Shenzhen, Zhuhai, Shantou und Xiamen vier ökonomische Sonderzonen mit besonderen Bedingungen für ausländische Kapitalisten auf der Basis der Marktwirtschaft eingerichtet. Im Mai 1984 wurden 14 Hafenstädte, darunter Shanghai, Tianjin, Qingdao, Ningbo und Guangzhou (Kanton) für das ausländische Kapital geöffnet.9

Das Bruttoinlandsprodukt war zwischen 1979 und 1992 zwar stark gewachsen, allerdings verringerte sich der staatliche Anteil an den Betrieben in der Industrie von 80 auf 40 Prozent und im Einzelhandel von 90,7 auf 39,6 Prozent. Das heißt, in den 80er Jahren entstanden zahlreiche kleine Privatbetriebe, darunter weit mehr als die offiziell registrierten 139.000 kapitalistischen Unternehmen, die mehr als acht Personen beschäftigen und bei denen von einer Kapitalakkumulation auszugehen ist.10

1988 arbeiteten bereits 90 Prozent aller großen und mittleren staatlichen Unternehmen auf der Basis von Marktbeziehungen. 53,3 Prozent der kleinen staatlichen Unternehmen wurden bis dahin verkauft.

Die Folgen der Marktreformen blieben nicht aus: Bis 1988 wuchs die verarbeitenden Industrie um 23 Prozent, die Grundstoffindustrie aber nur um 10,9 Prozent und die Energieproduktion nur um 4,2 Prozent. Das hatte zur Folge, dass mehr als 40 Prozent der industriellen Produktionskapazitäten durch den Mangel an Rohstoffen und Energie nicht ausgelastet werden konnten. Die Getreideproduktion pro Kopf ging 1988 gegenüber 1984 sogar um 10 Prozent zurück. 1987/88 kam es als Folge der abgeschafften Preiskontrollen zu einer Inflation, die bei Lebensmitteln 50 Prozent und bei einzelnen Industriewaren bis zu 100 Prozent betrug. Die Grenze der Belastbarkeit für die Werktätigen und Unternehmen war erreicht und überschritten worden.11

Deshalb beschloss das ZK im September 1988, den Schwerpunkt der folgenden beiden Jahre auf die Stabilisierung der ökonomischen Lage zu legen. Das Industriewachstum sollte gedrosselt und eine weitere Preisreform zurückgestellt werden.12

Diese Orientierung löste im Westen erbitterten Widerspruch aus. US-Vizepräsident Bush der Ältere drängte 1988 vehement auf weitere Wirtschaftsreformen in China.13

Durch die Reformen in Industrie und Landwirtschaft wurde die Planwirtschaft de facto abgeschafft. Dennoch wurde das chinesische Wirtschaftssystem zunächst noch als Planwirtschaft bezeichnet.

Erst 1985 begannen marktwirtschaftlich orientierte Kräfte offen hervorzutreten. Das war die Folge mehrerer Konferenzen, die von chinesischer Seite gemeinsam mit neoliberal orientierten bürgerlichen Ökonomen der Weltbank abgehalten wurden. Auch chinesische Ökonomen brachten neoliberale Vorstellungen von Studienaufenthalten in den USA mit. Andere Parteimitglieder widersprachen diesen Vorstellungen vehement.

Die Kontroverse wurde letztlich durch ein Machtwort von Deng Xiao-ping im Oktober 1985 entschieden. Er sagte, dass es zwischen Sozialismus und Marktwirtschaft keinen Widerspruch gebe. Die entscheidende Frage sei, mit welcher Methode die gesellschaftlichen Produktivkräfte schneller entwickelt werden könnten. Das sei eben die Marktwirtschaft. Die Marktwirtschaft stehe deshalb nicht im Widerspruch zum Sozialismus, weil das Gemeineigentum den wichtigsten Platz in der Wirtschaft einnehmen wird und eine soziale Polarisierung vermieden wird.14

Helmut Peters behauptet, die Marktreformen seien alternativlos gewesen, da das Tempo einer planwirtschaftlichen Industrialisierung zu gering sei. Allerdings wurde eine rasche planwirtschaftliche Industrialisierung gar nicht erst versucht. Nach dem Abschluss des ersten Fünfjahrplanes startete Mao 1958 seinen irrealen Großen Sprung. Ab 1962 war die Führung damit beschäftigt die schlimmsten Folgen dieses Sprunges zu beseitigen. Dann folgte die Kulturrevolution mit neuen wirtschaftlichen Erschütterungen. An ein rasches Wirtschaftswachstum war in dieser Zeit nicht zu denken. Bis zu Maos Tod 1976 war eine Grundsatzentscheidung über die zukünftige Wirtschaftspolitik nicht möglich.

Allerdings zeigt das Beispiel der Sowjetunion, dass eine rasche planwirtschaftliche Durchindustrialisierung eines Agrarlandes in drei bis vier Fünfjahresperioden sehr wohl erreichbar ist. Die Sowjetunion wurde zwischen 1930 und 1960 von einem armen Agrarland zu einer Supermacht, die an der Spitze des technischen Fortschritts stand. Auch der Lebensstandard der Bevölkerung konnte wesentlich verbessert werden. Dies trotz eines mörderischen Krieges, den das faschistische Deutschland in den Jahren 1941 bis 1945 gegen die Sowjetunion führte.

Eine entsprechende Prognose gab es in den 50er Jahren auch für China. Am Ende der 60er Jahre sollte China nach drei oder vier Fünfjahrplänen mit hohen Wachstumsraten ein moderner Industrie-Agrarstaat sein, vom Lebensniveau etwa vergleichbar mit Bulgarien oder Ungarn. Natürlich hätte auch diese Strategie Härten für die Bevölkerung bedeutet, allerdings wohl deutlich geringere als sie der Große Sprung nach Vorne und die Erschütterungen der Kulturrevolution tatsächlich verursacht haben.

Im Jahr 1978 war eine solche Strategie wohl nicht mehr möglich. Der beträchtliche Enthusiasmus der chinesischen Bevölkerung nach der Befreiung im Jahr 1949 war von Mao mit irrealen Projekten richtiggehend verschwendet worden. Weitere Opfer im Namen des Sozialismus wollte die Partei der chinesischen Bevölkerung nicht mehr zumuten. Wenn freilich Menschen aufgrund der Marktgesetze verarmen, suchen sie die Schuld bei sich selbst.

Helmut Peters sieht allerdings, dass Dengs Vorstellung, zwischen Sozialismus und Marktwirtschaft gäbe es keinen Widerspruch falsch ist. Die Marktwirtschaft funktioniert nach den Bewegungsgesetzen der kapitalistischen Produktionsweise. Ziel allen Wirtschaftens ist es hier aus dem eigenen Kapital den maximalen Profit herauszuschlagen. Mit der Einführung der Marktwirtschaft wurde auch die Arbeitskraft zu einer Ware, es kam zu beträchtlicher sozialer Unsicherheit und zu einer starken Polarisierung der Einkommen. Die Marktwirtschaft ist dem Sozialismus wesensfremd.15

Dennoch meint Peters, dass beim Aufbau des Sozialismus Marktelemente genutzt werden müssen. Damit verkennt er allerdings die Probleme einer Marktwirtschaft gerade in unterentwickelten Ländern. Dort ist nämlich gerade aufgrund der Unterentwickeltheit die Landwirtschaft von Anfang profitabler als die Industrie, Handwerk und Kleinindustrie profitabler als die Großindustrie, Leichtindustrie profitabler als die Schwerindustrie und der private Sektor profitabler als der verstaatlichte. Investitionen entsprechend dem Wertgesetz würden diese Tendenzen verstärken und in besonders profitable Bereiche fließen.16

Das sah man ja auch in China in den Jahren 1984 bis 1988. Da dort die Leichtindustrie wesentlich profitabler war als die Schwerindustrie, investierten die Betriebe hauptsächlich dort und nicht in die Grundstoffindustrien und die Energieproduktion. Denn in diesen Bereichen amortisiert sich Kapital wesentlich langsamer. Die Folgen waren Disproportionen, Stockungen und eine galoppierende Inflation. Am Ende musste der Staat doch wieder intervenieren und die schlimmsten Disproportionen beseitigen. Dies geschah freilich erst dann, als die mit der Marktwirtschaft einhergehende Wirtschaftskrise zu beträchtlicher Unzufriedenheit in der Bevölkerung geführt hat.

Mandel schreibt:

In Wirklichkeit liegt die entscheidende Bedeutung dieses Sieges, der Verstaatlichung der industriellen Produktionsmittel, des Kreditapparates, der Transportmittel und des Außenhandels (zusammen mit dem Außenhandelsmonopol) darin, die Bedingungen für einen Industrialisierungsprozess zu schaffen, der der Logik des Wertgesetzes entgeht. Wirtschaftliche, soziale und politische Entscheidungen, bewusst und demokratisch getroffen, haben Vorrang vor dem Wertgesetz, um die Grundlagen für eine Industrialisierung zu schaffen. Vorrangig sind nicht sofortige Maximalerträge, sondern die Abschaffung der ländlichen Arbeitslosigkeit, der Abbau der technologischen Rückständigkeit, die Abschaffung der Fremdherrschaft in der nationalen Wirtschaft, die Garantie für einen schnellen sozialen und kulturellen Aufstieg der Massen, der Arbeiter und armen Bauern, die beschleunigte Unterdrückung von Epidemien und einheimischen Krankheiten usw. usw.17

Wenn zentrale Investitionen sichergestellt sind, kann es durchaus sinnvoll sein, in weniger wichtigen Branchen vorerst Markt und Wertgesetz weiterhin wirken zu lassen. Dies zumindest so lange, wie die Planungsinstrumente unterentwickelt sind. Aber diese Differenzierung scheint im China der 80er Jahre nicht gemacht worden zu sein.18

Insofern stellt sich die Frage, ob die marktwirtschaftliche Industrialisierung wirklich effektiver und schneller gewesen ist als eine Industrialisierung auf Basis der Planwirtschaft. Daran sind Zweifel angebracht, wenn man das Beispiel der Sowjetunion betrachtet. Auf jeden Fall wäre die extreme soziale Unsicherheit in den 90er und 00er Jahren vermieden worden.

Außenpolitisch orientierte China nach wie vor auf das Bündnis mit den USA. Allerdings wirkte der radikale Antikommunismus des US-Präsidenten Ronald Reagan (reg. 1980 – 88) abschreckend. Zudem wurde immer stärker ersichtlich, dass eine weitere Anpassung an den aggressiven Kurs Washingtons das Ansehen Chinas in der Dritten Welt zunehmend beeinträchtigte und letztlich nur den USA nutzte.

Deshalb betonte Deng in den 80er Jahren die Unabhängigkeit und Selbständigkeit der chinesischen Außenpolitik.

Diese strategische Umorientierung eröffnete den sozialistischen Ländern die Möglichkeit, die Beziehungen zu China zu normalisieren. Die DDR war ein Vorreiter dieser Entwicklung. Der Staatsratsvorsitzende Erich Honecker besuchte zwischen dem 21. und 26. Oktober 1986 als erster Staats- und Parteichef eines mit der Sowjetunion verbündeten Landes nach 1960 die Volksrepublik China.

Premierminister Hu Yaobang erklärte, dass China die engen Beziehungen einer Reihe sozialistischer Länder mit der UdSSR respektieren und nichts unternehmen werde, sie zu unterlaufen.

Mit dem Besuch von Michael Gorbatschow in Peking im Mai 1989 wurde die Normalisierung zu sozialistischen Ländern abgeschlossen. Der Besuch erfolgte freilich erst, nachdem Gorbatschow 1988 in Afghanistan, Kambodscha und Angola kapituliert hatte. Die Sowjetarmee zog sich 1988 aus Afghanistan zurück, im gleichen Jahr untersagte Gorbatschow die Befreiung Namibias und die Vietnamesen zogen sich aus Kambodscha zurück. Dort wurde unter UN-Aufsicht eine prokapitalistische Regierung unter dem Prinzen Sihanouk eingesetzt. China und die USA hatten also ihre Ziele erreicht und die Weltrevolution, den so genannten »sowjetischen Expansionismus«, zurückgedrängt.19

Bereits im Winter 1986/87 kam es zu Studentendemonstrationen in Peking und anderen Städten. Einerseits erkannte die Partei an, dass Ursachen dieser Demonstrationen auch Fehler in der Arbeit der zentralen und lokalen Organe sowie der Schulleitungen waren. Andererseits sahen viele Parteimitglieder diese Demonstrationen als Ausdruck einer bürgerlich-liberalen Strömung. Deng schloss sich dieser Meinung an und forderte dazu auf, gegen diese Strömung klar Flagge zu zeigen. Anfang 1987 wurde der Generalsekretär Hu Yaobang für die unzureichende Auseinandersetzung mit bürgerlichen ideologischen Strömungen verantwortlich gemacht und trat zurück. Auf ihn folgte Zhao Ziyang. Er radikalisierte die Marktreformen.20

Hu Yaobang starb am 15. April 1989. Bei den Trauerfeierlichkeiten für ihn kam es zu erneuten Demonstrationen der Studenten. Zunächst richteten sie sich auf eine Verbesserung ihrer Arbeits- und Lebensbedingungen, der Beseitigung von Korruption und Bürokratismus in Partei und Staat sowie auf eine Demokratisierung des gesellschaftlichen Lebens. Diese Forderungen wurden von der Partei als berechtigt anerkannt.

Aber bereits im April begann eine radikale, von antikommunistischen Agenturen aus den USA angeleitete Minderheit in Erscheinung zu treten. Sie mischten sich unter die Demonstranten, riefen zum Sturz der KPCh auf und griffen führende Persönlichkeiten von Partei und Staat offen an. Dabei nutzten sie die inneren Widersprüche und Probleme des Reformprozesses aus.21

Inzwischen sind die Hintergründe der Ereignisse aus dem Jahr 1989 weitgehend bekannt. Freilich nicht in Deutschland. Hier verbreiten die Mainstreammedien eisern ihr Narrativ vom Blutbad auf dem Tiananmen-Platz. So zum Beispiel der ARD-Weltspiegel vom 03. Juni 2015:

In der Nacht vom 3. und 4. Juni 1989 eröffnete die chinesische Volksbefreiungsarmee auf dem Platz des Himmlischen Friedens das Feuer auf wehrlose Demonstranten. Schätzungsweise 3000 Menschen wurden bei der gewaltsamen Räumung des ›Tiananmen-Platzes‹, so der chinesische Name, getötet.22

Das ist jedoch falsch: Tatsächlich gibt es keine Zeugen dafür, dass die Volksbefreiungsarmee auf dem Platz des himmlischen Friedens das Feuer eröffnete. Der Platz wurde offenbar ohne Todesopfer geräumt.

Es gibt zahlreiche Belege dafür, dass westliche Einflussagenten die ursprünglich authentischen Proteste kaperten und sie umfunktionierten. Ziel war der Sturz der Herrschaft der KPCh und die erneute Verwandlung Chinas in eine westliche Halbkolonie.

Symbole und Logos der chinesischen Studentenbewegung entsprachen denen der anderen bunten Revolutionen, angefangen mit der serbischen im Jahr 2000.

1974 wurde George H. W. Bush (Bush der Ältere) zum diplomatischen Vertreter der USA in der Volksrepublik China ernannt. Sofort baute er dort ein dichtes Netz aus CIA-Agenten auf. Nach nur einem Jahr wurde er abberufen und im Dezember 1975 zum CIA-Direktor ernannt.

Allerdings wurde die CIA in China nicht direkt für Umsturzoperationen eingesetzt. Hierfür war nach seiner Gründung 1983 das National Endowment for Democracy (NED) zuständig. Formell war es eine unabhängige Stiftung, die aber von der US-Regierung finanziert wurde. Dieses wiederum verteilte die Mittel über Unterstiftungen wie das den Demokraten nahestehende National Democratic Institute for International Affairs (NDI) an ausländische Organisationen. Diese komplizierte Konstruktion diente der Verschleierung der Geldflüsse.

Ende April 1989 ernannte Präsident Bush der Ältere James R. Lily, den China-Spezialisten der CIA, zum neuen US-Botschafter. Eine ähnliche Entscheidung traf Bush im Bezug auf die BRD. Er ernannte ebenfalls im April 1989 den Geheimdienstgeneral Vernon Walters zum US-Botschafter in Bonn. Nach Einschätzung von ehemaligen MfS-Mitarbeitern war es seine Aufgabe, der DDR »die letzte Ölung« zu verpassen. Er sorgte zum Beispiel dafür, dass Helmut Kohl jede Finanzhilfe für die in Schwierigkeiten geratene DDR verweigerte.23

Seit 1986 operierte die Stiftung Fund for the Reform and Opening of China im Land. Geldgeber war Georg Soros, der auch in Ungarn und Polen mit seinen Stiftungen den Sozialismus unterwühlte.

1986 wurde ein Studentenaustausch mit den USA ins Leben gerufen. Junge Chinesen wurden dort gezielt im Sinne des Neoliberalismus und Antikommunismus beeinflusst.24

1986 erschien in China eine neue Zeitschrift: The Chinese Intellectual (Der chinesische Intellektuelle):

Auch diese verbreitete fleißig moralische Kategorien des Westens, für die junge Menschen besonders affin sind. Finanziert wurde diese Zeitschrift vom NED. Im Jahr vor den Tiananmen-Ereignissen begann die Pekinger Niederlassung dieser Zeitschrift, Diskussionsrunden über Demokratie in der chinesischen Hauptstadt zu organisieren. Außerdem richtete das NED zwei Niederlassungen in China ein, in denen nun ebenfalls regelmäßig Seminare über Demokratie gehalten wurden. Ausgewählte chinesische Intellektuelle wurden durch das NED protegiert.25

Im März 1989 wurde eine neue »Menschenrechts-Organisation« namens Human Rights in China (HRIC) gegründet. Finanziert wurde sie vom NED und der Open Society Foundation von George Soros.

Der Propaganda-Sender Voice of America strahlte 1989 bis zu elf Stunden täglich ein speziell auf die protestierenden Studenten zugeschnittenes Programm in Mandarin aus:

VOA erreichte bis zu 400 Millionen Menschen in China. Es streute gezielt Fehlinformationen, um Panik und Chaos im Land zu verbreiten – so über interne militärische Auseinandersetzungen in der VBA, zu den studentischen Protestierern ›übergelaufene‹ Armee-Einheiten sowie erfolgreiche Mordanschläge gegen führende chinesische Politiker.26

Von den Geldern des NED profitierte auch die Albert Einstein Institution (AEI) des Gene Sharp. Dieser war tief von der moralischen Überlegenheit des Westens überzeugt und voller Hass auf den »Kommunismus« und sonstige als Diktaturen geschmähte unliebsame Regierungen.

Sharp wiederum entwickelte »Methoden gewaltfreier Aktion«, mit denen Regierungen durch Soft Power gestürzt werden sollten.

Diese untergliedern sich in folgende Kategorien:

- gewaltfreier Protest und Überzeugungsarbeit

- soziale Nicht-Zusammenarbeit

- ökonomischer Boykott

- Streik

- politische Nicht-Zusammenarbeit

- gewaltfreie Intervention

Tatsächlich sind diese Methoden längst nicht so gewaltfrei, wie Sharp behauptet: Ökonomischer Boykott zum Beispiel ist eine Chiffre für gnadenlose Wirtschaftssanktionen, durch die Millionen Menschen umgekommen sind.27

Auch die Methode der gewaltfreien Intervention ist tatsächlich nicht gewaltfrei:

Stellen Sie sich vor, Sie gehen eine Straße entlang. Plötzlich stellt sich ein Mann vor Sie, sodass Sie ausweichen müssen. Sie wollen nach rechts ausweichen, aber der Mann bewegt sich nun auf eben diese Seite – bewusst, nicht zufällig. Sie probieren es links und wieder werden Sie gehindert. Rennen Sie ihn aber um, brüllt er los, dass Sie ihn angegriffen haben.28

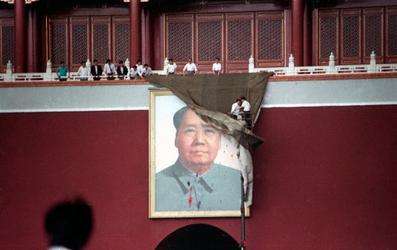

Ein Beispiel für diese Methode ist der Mann mit den zwei Einkaufstüten in Peking. Auf einem im Westen weit gestreuten Bild ist ein Mann mit zwei Einkaufstüten zu sehen, wie er sich vor drei Panzer stellt und diese an der Weiterfahrt hindert: »Das Bild ist voller Symbolik, spricht tief in uns sitzende Emotionen an – und stärkt die Polarität von Gut und Böse.»29

Geleitet wurde diese bunte Revolution offenbar von Gene Sharp persönlich, der sich mindestens in der Zeit vom 27. Mai bis zum 6. Juni 1989 in Peking aufhielt. Er stand in ständigem Kontakt mit bekannten Studentenführern wie Li Lu und Chai Ling.

Letztlich sind Sharps Methoden destruktiv. Sie laufen alle darauf hinaus, dass die Machtfrage gestellt wird. Dann kann die angegriffene Regierung entweder dem aufgebauten Druck nachgeben und wird gestürzt oder sie wird gezwungen, ihr Militär einzusetzen, wodurch sie intern und extern diskreditiert wird, so die Hoffnung von Sharp. Reichen die »gewaltfreien« Methoden nicht aus, dann gibt es immer noch die Möglichkeit der gezielten gewaltsamen Provokation der Staatsmacht.

Tatsächlich gingen die »friedlichen« Demonstrationen außerhalb des Platzes des himmlischen Friedens sehr schnell in einen gewaltsamen Aufstand über. Zur damaligen Zeit gab es in China keine Bereitschaftspolizei. Deshalb wurden Einheiten der Armee am Anfang in ganz normalen Bussen nach Peking geschickt – und zwar unbewaffnet. Gruppen von 100 bis 150 Demonstranten, bewaffnet mit Eisenstangen und Molotow-Cocktails griffen diese unbewaffneten Soldaten an, zündeten sie an und lynchten sie.

Erst als Reaktion auf diese Angriffe rückten am 4. Juni 1989 tatsächlich bewaffnete Einheiten in die Stadt ein, um gegen diese Gruppen, nicht aber gegen friedlich demonstrierende Studenten, vorzugehen.30

Sogar das Wall Street Journal musste zugeben:

Als sich Panzerkolonnen und Zehntausende von Soldaten dem Tiananmen-Platz näherten, wurden viele der Einheiten vom wütenden Mob attackiert. […] Dutzende Soldaten wurden aus Lastwagen gezerrt, misshandelt und gelyncht zurückgelassen. An einer Kreuzung westlich des Platzes wurde der Körper eines jungen, zu Tode geprügelten Soldaten, entkleidet und an der Seite eines Busses aufgehängt. Die Leiche eines anderen Soldaten wurde an einer Kreuzung östlich des Platzes aufgehängt. […] Selbst als Sicherheitskräfte am 2. Juni 1989 daran gingen, den Platz des Himmlischen Friedens zu räumen, waren sie unbewaffnet! Erst als an diesem Tage mindestens dutzende Soldaten zu Tode kamen, entschloss sich die chinesische Führung mit Gewalt vorzugehen. Sie rückte nun bewaffnet und an diesem 4. Juni auch erstmals mit Panzern in die Stadt ein und stellte den Studenten auf dem Platz ein Ultimatum, den Platz zu räumen. Dem folgten die Studenten. Ein Blutvergießen blieb aus, es fiel nicht ein einziger Schuss.31

Die chinesische Regierung spricht von 300 Toten, darunter mehrere Dutzend Angehörige der VBA. Aber wie gesagt, auf dem Tiananmen-Platz selbst gab es keine Todesopfer und erst recht kein Massaker. Sogar Helmut Schmidt musste zugeben, dass die westlichen Medien die Ereignisse auf dem Platz des Himmlischen Friedens stark übertrieben hatten.32

Der Putsch gegen die KPCh sollte zum Auftakt der längst geplanten weltweiten Vernichtung des Kommunismus werden. Die Generalprobe ging schief, aber der Plan selbst funktionierte.

Auf einer ZK-Tagung am 23. und 24. Juni 1989 wurde Zhao Ziyang wegen des Nachgebens gegenüber den liberalen Forderungen der Studenten abgesetzt und auf Vorschlag Deng Xiao-pings wurde Jiang Zemin, bisher Stadtparteisekretär von Shanghai, zum Generalsekretär des ZK der KPCh gewählt.33

Verweise

1 Vgl. Peters 2009 a.a.O., S. 329

2 Vgl. Peters 2009 a.a.O., S. 330

3 Vgl. Peters 2009 a.a.O., S. 370

4 Vgl. Peters 2009 a.a.O., S. 398

5 Vgl. Peters 2009 a.a.O., S. 399

6 Vgl. Peters 2009 a.a.O., S. 399

7 Vgl. Peters 2009 a.a.O., S. 401

8 Vgl. Peters 2009 a.a.O., S. 403f

9 Vgl. Peters 2009 a.a.O., S. 401

10 Vgl. Peters 2009 a.a.O., S. 429

11 Vgl. Peters 2009 a.a.O., S. 430

12 Vgl. Peters 2009 a.a.O., S. 430

13 Vgl. Ped: Der Testfall Tiananmen-Platz, 21.02.2019, im Internet: https://peds-ansichten.de/2019/02/tiananmen-massaker-1989/, abgerufen am 05.03.2022.

14 Vgl. Peters 2009 a.a.O., S. 406f

15 Vgl. Peters 2009 a.a.O., S. 412

16 Vgl. Ernest Mandel: Zur Theorie der Übergangsgesellschaft, Die Internationale Sondernummer 3, 1974, S. 52

17 Mandel 1974 a.a.O., S. 52

18 Vgl. Mandel 1974 a.a.O., S. 53

19 Vgl. Peters 2009 a.a.O., S. 434

20 Vgl. Peters 2009 a.a.O., S. 421

21 Vgl. Peters 2009 a.a.O., S. 427

22 Ped 2019

23 Vgl. Klaus Eichner, Ernst Langrock: Der Drahtzieher, Berlin 2005, S. 19

24 Vgl. Ped 2019

25 Vgl. Ped 2019

26 Vgl. Ped 2019

27 Vgl. Ped 2019

28 Vgl. Ped 2019

29 Vgl. Ped 2019

30 Vgl. Ped 2019

31 Vgl. Ped 2019

32 Vgl. Peters 2009 a.a.O., S. 428, zitiert nach Helmut Schmidt Außer Dienst, S. 60

33 Vgl. Peters 2009 a.a.O., S. 428

Bild: Am 23. Mai 1989 entfernten Arbeiter das verunstaltete Porträt von Mao Zedong